木のこころTOPに戻る

数寄屋を現代に生かす

自由な創造の通低に造形のソフト

真・行・草の展開で数寄屋を理解

―数寄屋という呼び方も気になるのです

が、数寄屋の真髄というのはどういうと

ころにあるのでし

ょうか

中村 なぜ数寄屋と呼ぶかについてはい

ろいろな説がありますが、私はそれはど

うでもいいことで、研究したい人にして

もらえばいいことだと思っています。

個性的な傾向や執着を意味するとも言

えますし、数寄を凝らせるとか、数寄な

運命からとも言うこともあります。

また

、茶の湯の道具は、500を超えますから

、数寄というのは数を寄せる意味とも言

いますが、これという定説を求めること

はないというのが私の考えです。

数寄屋というのは本来自由なもので、

型に従ってやるというものではなく、自

由に引き算をしながら調和、簡素化を図

るものです。

しかし、それは自由に考え

て、勝手気ままにやればいいのかという

と、そうではありません。

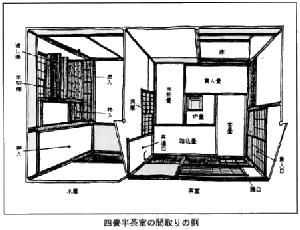

日本建築を見渡せば、社寺建築あり、

書院建築あり、民家建築あり、そして数

寄屋というものがあります。

これは、様

式的な建築と非様式的な建築に分けるこ

とができます。

「木割」のある建築とな

い建築に分けることもできます。

私は、歴史的な展開とは離れた数寄屋

の造形を真・行・草の展開で理解するこ

とにしています。

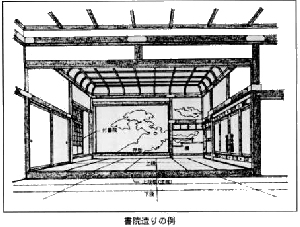

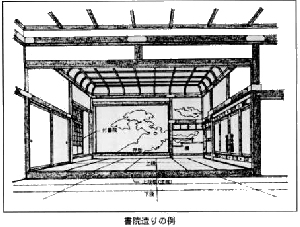

確かな木割法を持つ書院を真とし、そ

の行・草への展開で数寄屋のデザインを

考えます。

真の書院は柱や長押の寸法も木割に基

いて定め、高い気品、権威、威厳性をめ

ざします。

それを崩すとか柔軟にすると

いう意味、「やつす」のです。

少し「や

つし」て内法だけをまわすとか、少し天

井も低くするなどで柔らかにするのが行

です。

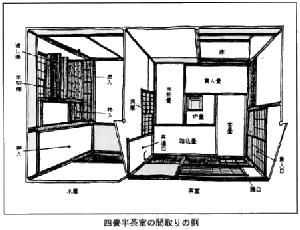

草は、長押も省き、さらには引き

算をしながら簡素化、略式化していきま

す。

行・草へ行くと立派さが消え虚飾や形 式性がなくなります。

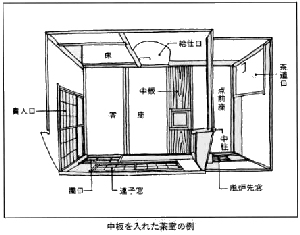

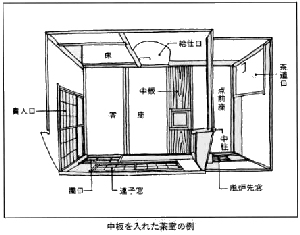

草の中でも徹底し

た引き算で造られているのが茶室です。

茶室でもいろいろあって、長押があって

もなくても良いでしょうし、書院の形を

しても茶室は可能です。

数寄屋のデザイ

ンはハードの工夫では真価を発揮できな

いのです。

これが私の物づくりを通じて

体験的、実践的に迫ろうとしての成果で

す。

草に向かう、草体化に向かうことと言

うのは、数寄屋のデザインに向かうとい

うことなのですが、茶匠たちが草体化の

名人でした。

それで私は茶匠のデザイン

に学ぶのです。

つまり、真なる様式を学び、そこから

行体にすすむ。

それからさらに草体へと

進むという展開。

草庵の茶室は「草」の

中の「草」ですが、そういう視点からデ

ザインすることによって恣意に陥ること

から救われるのです。

文字においても同様で、真は楷書、行

は行書、草は草書に置き換えることがで

きます。

昔の人の手紙は草書で、自由気

ままに書いているようですが、筆法を踏

まえた崩し文字は誰にも読みとることが

できます。

草書でも基本を修めたものは

崩しても生きていますが、恣意的に崩し

たものは読めないのと同じで、数寄屋で

も自由にということで、個性や独創性に

溺れたものは訴える力が弱く、時には人

に不快感さえ与えます。

多くの人の共感

や共鳴を呼び、心地よさをもたらすもの

であるかどうかが問われるわけです。

ですから、目先の変わったものを求め

るのではなく、自由に草体化するにして

も、各部材のバランスをどう考えるかと

いう秩序が存在することは、基本的には

社寺や書院と通じているのです。

創作上

の法則はないと言っても、普遍的にルー

ルや法があります。

それを踏みにじって

いるものを目新しい数寄屋として残せる

かは疑問です。

茶室は茶の湯を交よわす造形

―茶室づくりにおける法とか、本来はあ

る倫理というものは、どういうところで

しょう。

中村 茶の湯のデザインを理解するのに

適格な古人の言葉があります。

「座敷の

様子 異風になく 結構になく さすが

に手際よく 目にたたぬ様よし」という

教えです。

つまり、ことさら人目を惹くような風

変わりなものではなく、立派そうでなく

、デザインとしては洗練され、他と競う

ことなく控えめであるようにということ

です。

茶室は、茶の湯を行う場ですから、茶

の湯を引き立てるものであって、それを

圧迫しては何にもならない。

茶の湯が昔

も今も変わってないとすれば、そのルー

ルもまたかくあるべきで、反することは

できない道理です。

茶の湯の心持ちをかよわす造形の特色

を端的に言えば「威圧感を持たせず」「

いかつかさがない」ということなのです

。

数寄屋にしろ小間の茶室にしろ、少し

自己主張を持たせようという場合でも、

自己主張の仕方に茶の気持ちを感じさせ

る造形でなければなりません。

これこそ

、大自然と共生できる思想なのです。

在る素材を生かすのが数寄屋

在る素材を生かすのが数寄屋

―数寄屋の材料というのは銘木級の高価

なものという意識が広く見られるのです

が、茶の湯の心との関係ではどう見たら

いいのでしょう。

中村 数寄屋の素材には、本来、これで

なければという制約はありません。

そこ

に在るものを使うという考えですから、

その地域にある、その地域の材を主に使

い、それは木であり、土であるわけです

。

昔は銘木という概念はありませんでし

た。

むしろ、数寄屋の素材を銘木に求め

させようとすることが、視野を狭めるこ

とになったのではないでしょうか。

茶の湯の心を表現するのに、この素材

が良いと考えるから、その材を使うので

すが、これまでの材料に変わり得る新し

い素材というものを発見したいと思い続

けています。

アルミや鉄などの材料でも

茶の湯の気持ちがにじみ出ていると認識

できるなら使ってよいのです。

今の建築からすれば平凡に見えるかも

しれませんが、現代の創造性とは違った

ものを数寄屋は見ているのです。

茶の湯

の思想が今も変わらない以上、建築は変

えるべきか、手段がない。

事物の変化に

は応えながら、思想的な表現は古典を継

いでいけばよいと思います。

新しいもの

を取り入れるのはむしろ容易でしょうが

、昔からの、使いなれた素材を使いなが

ら現代と共有できる空間をつくるのは、

むしろ厳しい道だと思っています。

数寄屋に見る建築の未来

―数寄屋を通して、これからの日本の建

築の方向性をどう見ていますか。

中村 建築界のルールを歴史的に見ます

と、ギリシャの大理石の神殿にはじまり

、ロマネスク、ルネッサンスへと来て、

18世紀の終わり頃に〝自然に帰れ〟と

いう自然回帰の運動が生まれます。

アー

ルヌーボーに見る20世紀にかけての建

築、M・Fローエのガラスの建築なども

、自然への回帰を謳ったものですが、構

築そのものは自然との対決を残したまま

のものです。

これは、日本の建築では考えられない

ものです。

日本の建築の基本にあるのは堀っ立て

柱です。

その昔は堀っ立て柱で、やがて

大陸の技術を学んで基壇を築き礎石の上

に柱を立てるようになります。

そして、

堀っ立て柱から石の上に柱を立てるよう

になりました。

それでも数寄屋では、自

然石に合わせて柱底をひかりつけて柱を

立てるのです。

これは堀っ立て柱ほどで

はないにしても、大地とともにという思

想が依然として根付いています。

自然と

の共生を表現する大工技術は、床をつく

っても柱は大地に続いているのです。

自然石を使い、柱をひかる。

その技に

宿る思想が、自然を尊重するところにあ

り、そのソフトがあらゆる技法、あらゆ

る工法、あらゆる時代に通じているので

す。

21世紀を前にして、いま建築が一

番求めているものを数寄屋はやり続けて

きたのです。

数寄屋のソフトにこそ世界の建築が行

き詰まり、悩み、苦しんでいる、そこに

救いを呼びかける内容がこのソフトにあ

るのです。

ソフトを養わない限り私たち

の建築も生き続けないのです。

素材や技術による現代化というハード

からではなく、ソフトから出発して新た

な素材を生かし、発見するということが

正当です。

外側からハードから建築に新

しいものを求めても、伝統の真の現代化

は望めないと思うのです。

建築史に浮上してこないような、日本

建築の各時代を通底するものの中に、自

然と共生する人の営み、建築をつくる原

点があります。

どこまでも材料を生かすことをデザイ

ンの基本とし、内部の空間、外部の造形

、その一体化を通じて自然との共存をめ

ざしているのが日本の建築であり、数寄

屋です。

土地に導かれ、土地の形質・地

勢に導かれ、形が自然に生まれてきます。

私は、素材としては木にこだわり続け

ています。

木造により現代の和風を追求

しているのは、木による伝統技術の継承

の使命を担わされているからです。

数寄屋のソフトは、決して木によらな

ければならないものではなく、いかなる

素材をも駆使できる可能性を持っている

と考えています。

21世紀には、日本の建築家がローエ

等を乗り越えて、自然回帰の新しい典型

を作ってほしいものですが、そのために

、数寄屋のソフトが必要になります。

そのソフトは、茶室だけでなく、平凡

な普通の住まいづくりにも種々の現代建

築にも生かしうる哲学であります。

書院には木割りという技術があり、数

寄屋にはそれがないということは、広く

認識されている区別ですが、茶室に凝縮

された数寄屋の持つソフトを使い、そし

て拡大し、日本の建築の新しい時代が開

けることを期待してやまないのです。

.