木のこころTOPに戻る

木の家づくりの歴史に学ぶ

伝統民家に学ぶ家づくり

●基底に流れる自然との共生の思想 「どんな家づくりを希望しますか」という問があれば、それに対して出される答えとして考えられるものには、大きく分けると2通りあると思います。

ひとつはモダン、高気密・高断熱、高機能・高付加価値、利便性など、20世紀に追求してきた西洋思想・西洋合理主義による洋風住宅的な要求です。

この洋風住宅論についての問題は、これまで随所で触れてきましたし、次々号で予定している2極化する家づくり特集の中で考察しますが、本質的に21世紀に求められる家づくりとは違うと考えますので、ここでは省きます。

ただ、洋風住宅を良しと考えている人も、果たしてそれで良いのかどうかを、日本の家づくりの歴史、伝統民家の家づくりを通して逆論的に考えて頂ければ有り難いと思っています。

問いに対するもうひとつの返答で、ますます多くの人が強く意識しているものをあげると次のようなものがあります。

・自然との共生・環境保全(共生と言う人もいる)・エコロジー・健康・自然素材・低価格 ---な家づくりというのが多く、これに加えて少数派ながら、循環型(サスティナブル・リユース・リサイクル)、長寿命、地場産業の振興、森づくりへの貢献という反応があります。

ひとつひとつ取り上げてみればどれもこれも面白いテーマで、本誌ではこれまで環境との関係は第8号で、健康との関係は第7号で、地場産業との関係は第5号その他で特集を中心にいろんな角度から取り上げてきました。

エコロジー住宅についても秋田県立大学教授の鈴木有さんの「エコロジー住宅の奨め」を第16号までの8回にわたって連載してきました。

これからも折りに触れて多角的に取り上げることになると思ってはいますが、ここで伝統民家を取り上げるに当たって交通整理をしてみたいと思います。

なぜかと言うと、家づくりにはいろいろな切り口やアプローチの仕方があって、さまざまな呼び方がされ、それぞれに応じた視点と力点がありますが、行き着くところは基本的に同じと考えられるからです。

つまり、求められる家というのは、環境への負荷を最小限に抑えつつ、できれば環境保全に役立つ家のことです。

本物の健康住宅は癒しの力を持ち、健康を育てる家です。

この2つのテーマを取り出すと、環境に有害な家は、材料の製造から建築・廃棄に至るすべての過程で、地球と周辺の環境破壊につながるもので、住む人の健康をも破壊する家と言えます。

健康を育てる家は、当然ながら環境への負荷が少ないだけでなく、むしろ、その土地と周辺の場も良くする家です。

ですから、環境と健康は、入口が違っているように見えるだけで、同じものと言えるのです。

この環境と健康を実践する家は、自然素材を使った呼吸する家で、本来、木材をはじめとしたその地の材料を使い、その地の気候・風土に適したつくりの地場産業となるものですから、近くの山を育てること抜きには考えられません。

それはエコロジーな家で、木材の長期使用を前提にし、リユース・リサイクルを考えたものになっていきます。

このような家づくりは、自然との共生の思想の下でしか実践できないことは改めて言うまでもないはずです。

●近世に型をなす民家の造り この観点から前稿の日本建築の歴史を見ると、日本の家づくりは、高床式にしろ寝殿造にしろ、さらには書院造、数寄屋造にしろ、すべてこの思想が貫かれていることがわかります。

そして、これを継承しつつ造られているのが伝統民家です。

民家の歴史だけを見ると、昔は土壁が四方を塞いでいたものもありますが、基本は開放的で、明かり取りの必要性や土間での農作業・家畜飼育などの関係が強くなるにつれて開口部を広く取るようになっています。

民家が本格的に発展するのは中世以降で、桃山時代からの近世に入り、建築の主流が徐々に民家に移行してきます。

前稿でも触れたように、民家は庶民の家で、江戸時代の身分制度である「士農工商」から言えば、下級武士の家と農工商に関わる人々の家を総称しています。

従って農の関係でも農家、漁家とでは違いがあり、工商も違いを持っています。

それに日本列島の南北・東西の気候や風土等との関係でも当然ながら違いが見られます。

しかしながら、江戸時代がすすむにつれて一定の型が定まってきています。

その流れを見ると、一方にあるのは、支配階級である公家や上級武士たちの家は貴族の家で、高床式から寝殿造、書院造へとすすむ格式ある家で、立派な建築物です。

ある人はこれを「堂」とも表現しています。

これに対しての民家は、竪穴式や掘立小屋から始まり、貴族の家に比べれば、はるかに小さく、簡素で粗末なものが多いので「小屋」と呼ぶことができます。

この民家が、桃山時代から江戸時代へとすすむにつれ、次第に一定の型を持つようになり、農家と町家に代表されるような家へと定まってきます。

民家は、江戸時代の初期までは掘立柱ですが、江戸時代中期頃からは、礎石を置いた石場建てが増えてきます。

これは、上流階級の家づくりから庶民の家づくりに主流が移り、大工の主力が民家づくりになったことと関係していますし、生産力の向上が庶民の生活を一定のレベルにまで高めたこととも関係しています。

これと相俟って、前3間、前4間のつくりに広間をつけたり、接客用の書院風の別棟を持ったりするようになります。

やがて客間を1棟の中に取り込んで、床の間や飾り棚を持つようになり、田の字を主とする民家の型をつくることになります。

江戸時代の民家は、上流階級の書院造の影響も受けて発展したものといえるようで床の間を持つ書院風の座敷があり、そこには畳が敷かれ、竿縁天井が貼られ、襖や障子が立てられています。

書院造の影響を受けていない民家も当然ありますから、ここでは床の間を持つ座敷はなく、各部屋とも板敷きで、天井も貼らないものが多く、梁組みや小屋組みが現しになっています。

民家の要素とされるのが、柱と柱の間をつなぐ上部の差鴨居と下部の敷居で、これに溝を堀り、板戸を建具としていることです。

書院造では断面の大きな差鴨居を使わず、天井の上に、梁で構造を固めています。

●民族の歴史が生きる伝統民家地域や階層の違いなどをある程度度外視して、極めて大雑把に見てきた民家が、今日まで続く民家、言うところの伝統民家と言うべきもので、この造りと考え方の中にこそ、これからの日本建築が学び受け継ぐべきものがあると考えられます。

民家は、忘れ去るべき過去の遺物や形態ではありません。

それは、私たち日本民族が住み、親しみ、はるか祖先から、何千年の長い歳月をかけて発展させてきた建築物で、江戸時代の後期になるにつれて技術的にもデザイン的にも構造的にも発展し、社寺仏閣とはひと味違い、ある面では上流階級のそれに優るとも劣らない構造や庭等美しさを持つものさえつくられています。

詳細は後にし、一口に言えば、民家は、自然の木材を用いて、大工の棟梁を指揮者に、職人や、親戚縁者、近所の人(村人)の力と物質的支援を総合して奏でられる交響曲であり、約1年という春夏秋冬を経てうたいあげられる交響詩でもあるのです。

こうしてつくられた民家は、そこで営まれる生活によって生命を育て、年を経るにつれて輝きと美しさを増し、木材は一段と強度をつけ、多少の補修で数百年生き続けます。

この民家こそが、家族の和を育て、健康を育て、環境に馴染み、呼吸するエコロジーな家、日本人が心の奥底で希っている木の家なのです。

近代に生きる私たちは、すぐに金銭勘定をしてしまいますが、民家づくりは決して高いものではありませんでした。

建築材料の多くは、裏山から切り出されましたし、村人や近所の人たちが材を持ち寄る互助、相互扶助がありました。

労働もみんなの互助が基本でした。

必要なものは大工等の職人の費用、まかないや祝いの時の酒代、釘代その他です。

しかも近所の大工さんたちは、各家の状況に見合ったつくりをしますし、手形の発行などを求めることはなく、加減もしてくれます。

土地代は計算外ですから、分相応の家が建て建てられたのです。

●民家の姿・型を見る このような状況でつくられた民家の姿を順に見てみます。

(1)設計・積算・施行・材料 昔は、設計・積算・施行と材料の選定は全部大工の棟梁が責任をもってやっていました。

昔の大工さんは、木をよく知っていましたから、山に入って木を見て大黒柱や中柱、梁を選び、それに応じて設計するようにしていました。

木に合わせて家をつくるというのは、木の質や径級で使い箇所を決め、使う木の南北を合わせ、その木のクセに応じて使うことを意味しています。

またその地の木が、その地の家づくりに最も適しており、200年以上その地で生きることを知っていました。

設計に当たっては家の方位方角を大事にし、4方の神に相応した地を選ぶことも心懸けていました。

すべての家で可能だったわけではありませんが、出来得る限り4神相応の地ということで、北側に山を背負っていて、低くなる南に向け、東に清流が流れていて、西に道路がある地を良い土地としていました。

これは、風水の思想にもよりますし、湿気対策や風向きからも良いとされるものです。

これは、日本海側では逆のことが言えますので、地域によって一様ではありませんし、民家の一軒一軒がそれに適うというわけではありませんが、昔の棟梁は、このようなことも考慮に入れていました。

(2)基礎 家づくりにあたってまず重視されたのが基礎固めです。

地盤の軟らかい所では、まず最初に敷地全体を突き固めることを行います。

その上で柱を立てる箇所を固めるのですが、柱を立てる場所ごとに地面を掘って小石を敷き並べて突き固めます。

これを地突きと言って、棟梁が納得できるまで時間をかけてしっかり固めます。

普通は、直径20㎝程度のケヤキなどの重い木を使い、10人位で上から突き落として底まで固め、そこに礎石を置いてその上に柱を立てるのが礎石立て(石場立て)で、この時に、柱立ての儀式を行うところもありました。

地突きをした礎石立てが300年以上持つかどうかを決めるとされていたのですから、現在のような安易な基礎固めとは随分違うことがわかります。

コンクリートを流し込んだような基礎では数十年しか持たないと考えるべきでしょうし、ベタ基礎では土の呼吸を殺してしまうことになります。

これに加えて重視されたのが柱と柱の間の土台を狭間石と呼ばれる石を並べてつなぎ、この上に壁小舞を乗せて壁を塗る方法で、壁の根元に湿気が上がらないようにするためです。

コンクリートの布基礎の上に直接土台柱を置けば、コンクリートの水分で土台が腐り、20年しか保たないことになりますが、狭間石の方法を用いることでそんな心配は要らなかったのです。

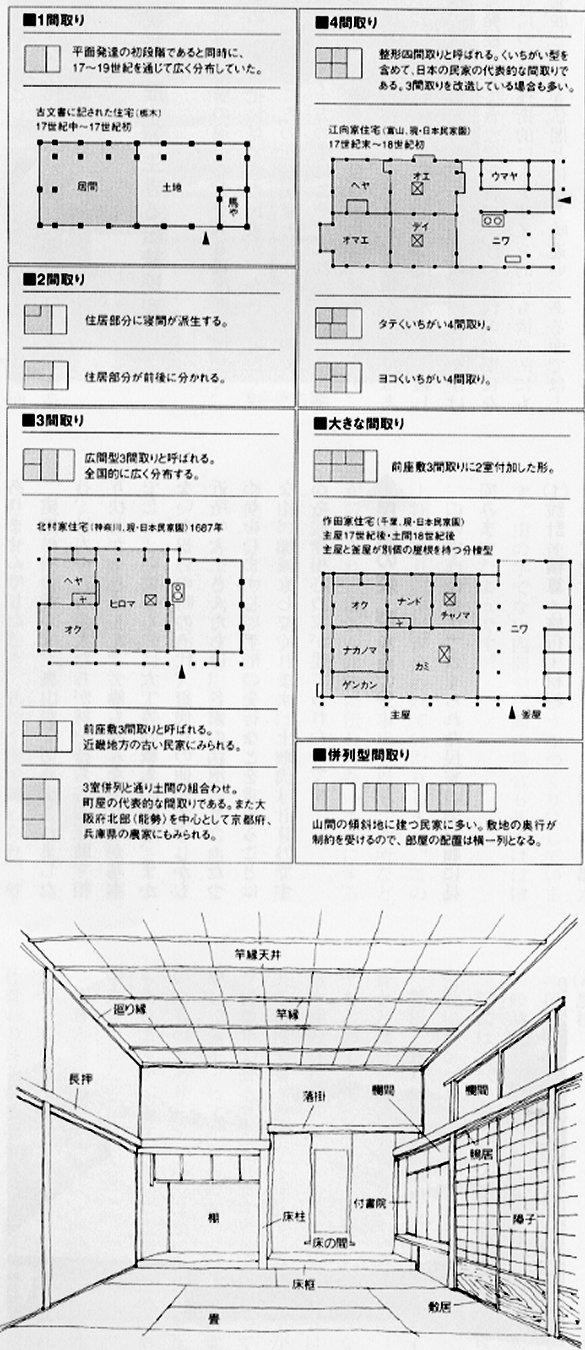

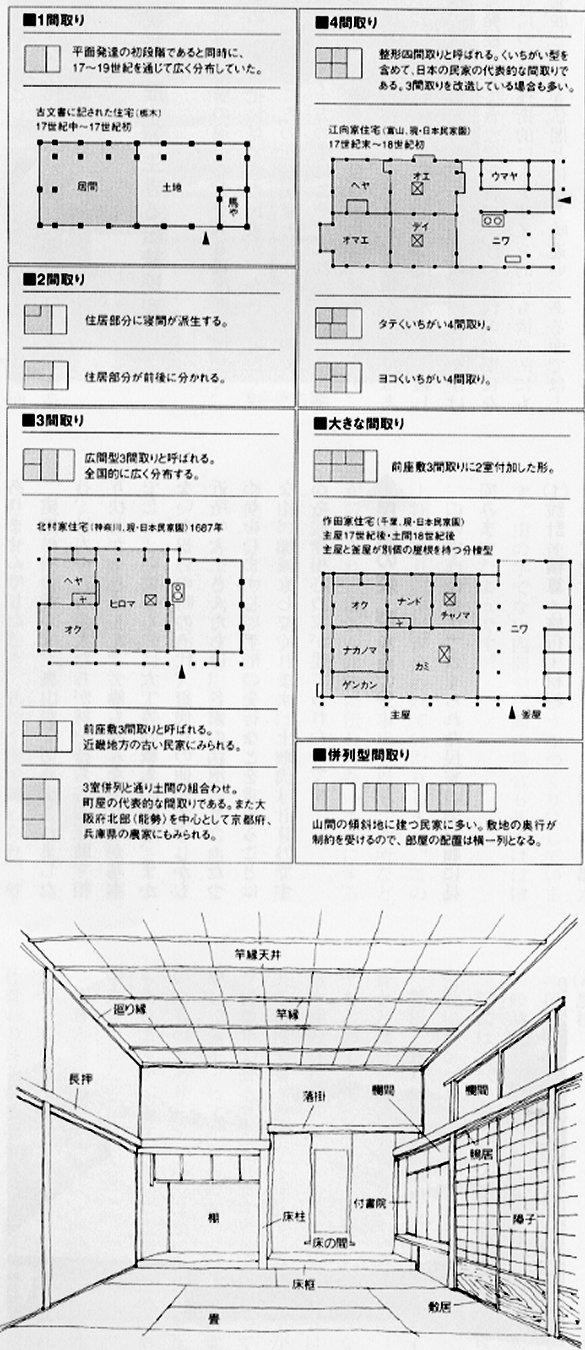

(3)間取り、構造 先に見たように前3間が初期の形で、伝統民家としての型ができあがるのは田の字の構法が出てからといっても良いようです。

後に、田の字の前部分にオエとよばれる炉火裏を持った広間(今風にはダイニング+リビング)が設けられ、ここが家族の生活の拠点になります。

そして、田の字の部屋は、地方によって呼び名が違いますが、知られているのは床の間や仏壇を持つオク、その手前のザシキ、主人夫婦の寝室となるナンド(後には物置としても使われる)、オエからナンドへと続くクチノマと呼び、使い分けられています。

オクとザシキは1間として使うこともありますし、場合によっては4間のすべての襖を外して大人数の集まり(講話や葬式用など)に使うことも出来るようなつくりにしています。

田の字でない4間や3間の場合も基本はほぼ同じだったようです。

田の字の前もしくはオクの前には作業用の広い土間があり、牛馬が飼われていたりします。

この土間の隅や外に水回りの炊事場、風呂、便所などが設けられ、湿気が建物に伝わらないようにするのが通例でした。

田の字の家へ発展したのは、時代とともに部屋の使い分けの必要性が強まったこともあるでしょうが、もっと大きな理由は構造的な強さにあります。

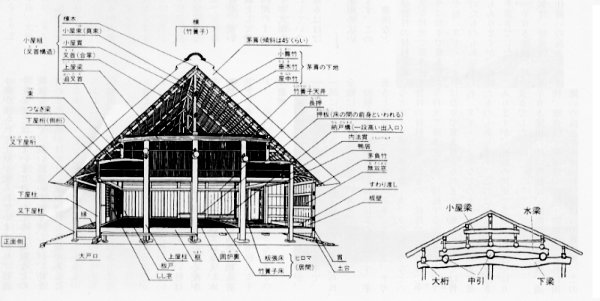

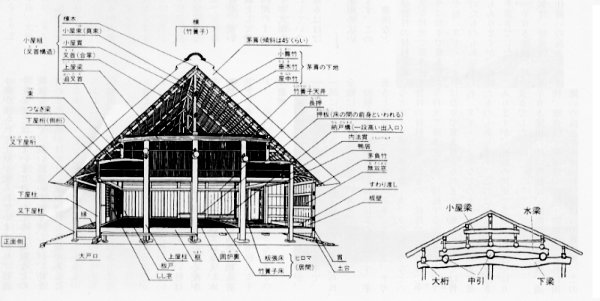

棟は真中に通し、大黒柱は、台所(もしくはオエ)と座敷の中間に立てられて梁に突きさすようにして中心が決まることになります。

それを囲むように中柱が立てられ、外柱と壁に続きます。

民家の構造では、これに貫工法が加えられ、柱と柱をしっかりつなぎ、込栓や楔で締められ、壁小舞が張られて土壁が塗られていますから、筋違いを必要とはしていません。

むしろ、地震などの複雑な揺れで、長い筋違いが桁を押し上げ、桁を留めてあるほぞがはずれ、家が倒れる危険があることを承知していたと思われます。

貫がしっかり入っておれば、筋違いがなくても倒れないのですから、伝統民家・在来工法には筋違いの思想はありません。

また、民家には、細い柱が美しいという思想がありません。

柱はなるべく太いものが使われています。

まったく当たり前のことですが、太い柱は強く、ほぞ穴をあけても強度が落ちるという心配がないからで、継手もややこしい仕口ではなく、木のほぞを柱に通して栓をするのが木の強さに頼る方法とされていました。

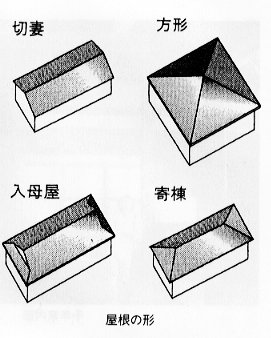

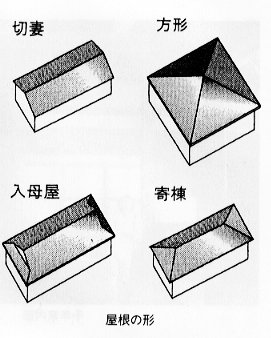

(4)屋根 民家の屋根は、地域ごとの特徴がありますが、一般的には切妻造、寄棟造、入母屋造が基本で、一部には方形造やこれらを変形したものも見られ、全般にシンプルに出来ています。

屋根を葺く材料は茅が近世民家の主流です。

茅葺きはヨシ(アシ)、ススキ、カリヤス、チガヤなどのイネ科の多年草、麦ワラや稲ワラなどの植物性の材料を葺いたものの総称で、ヨシは25年程度で葺き直すか、補修するかしますが、ワラは数年で葺き替えられます。

地方によっては竹や石、スギ・ヒノキなどの木の皮や植物の葉で葺いたものもあります。

このほかに板葺きや瓦葺きもありますが、近世の民家で多かったのはやはり茅葺きでした。

茅葺き屋根の持つ特性は、断熱性、保温性、通気性、吸音性、吸湿性、防熱・防寒性、それに雨仕舞いの良さがあげられ、茅以外の材料で、このような多くの機能を兼ね備えるものはありません。

身近に育つ草類を上手に生かして居住性を高めたのが茅葺き屋根ですが、火災に弱いことが最大の難点で、手入れの必要もあり、都市部では板葺きや瓦葺きへと変わっていきます。

茅葺き民家の特長の中に加えられるのが、軒を長く下げ、柱の根元になるべく風雨が直接当たらないようにしていることがあげられます。

(5)土壁 民家には、小舞の上に土を塗る土壁が多く見られます。

昔の民家は、この土壁が内壁であり、外壁でしたが、杉をはじめとした板もしくは焼板を外壁に貼られるようにもなります。

土は古代からの建築の必須資材でしたが、身近かに手に入るからということや、それしかなかったからというのではなく、昔から人々は、土壁の持つ良さを良く知っていたからです。

ですから縄文以前から、土を盛り上げただけの住居ではなく、土壁のある住居を作っていたのです。

土壁もまた、木と同じように呼吸し、温湿度の調整を行う機能を持ち、温暖多湿な日本の気候風土に最適な材料であるばかりではなく、室内空気中の有害物質を吸着する効果も持っています。

土壁が家に用いられたのは相当昔からで、泥工、砂官、壁大工などの呼称があり左官業と言われるようになったのは室町時代からとされ、江戸時代には、広く一般的になっています。

昔の土壁づくりは、ワラなどを切ったスサを混ぜて水でよくこね、その土を土風呂のように形づくり、中に水を張り、3年寝かせてから使うというのが常道で、「3回土用を越す」という言い方をされています。

これは、土と草を腐らせることでバクテリアを発生させ、蛋白糊をつくるためで、これにより上質な土壁をつくり、長い年月に耐えるようにしたのです。

3年寝かせ、1年がかりで塗り上げる土壁の工法は、現代社会の中では考えられないものになってしまい、簡便な乾式工法やコンクリート、モルタルに取って替わられているようですし、最近は構造用合板もよく使われますが、先人の智恵が生きる土壁を見直す動きも広がってきています。

●民家の伝統を今に生かす 以上、伝統民家づくりの概略を見てきましたが、最初に書いたように、家づくりの総責任者は大工の棟梁で、平面図と小屋組みだけを描いた絵図板1枚で家を建てました。

伝統民家の特色を整理すると、第1に、簡素・質素で強い構造を持たせた長寿命であることがあげられます。

材料面から見ても、「木を買わず、山を買う」と言われるように、山の木を見て、構造材には中腹以上の強度のある木を使い、生き節のある木は耐用年数が長いことを知って適材適所に使っています。

土壁にしても3年寝かせて強度をつくります。

構造はシンプルで強度を発揮できる田の字を基本に、大黒柱と梁と棟木、柱と貫を主構造材としています。

第2にあげられるのが徹底した湿気対策です。

このことは、耐用年数とも強い関係を持っていました。

台所・便所・風呂などは主屋から離すか、土間を挟んで設けています。

強度とともに考えられているのが基礎で、基礎全体を突き固めて地表に湿気がとどまらないようにして、床下はなるべく高く取って通風を良くし、土の呼吸性を生かしています。

柱と柱の間の狭間石で壁を支えることで、湿気が壁に上がらないようにしています。

屋根も吸湿力の強いイネ科の草類を使い、庇はなるべく長く取って柱の根元に雨が当たらない工夫をしています。

室内の湿気も通気を良くすることと、木や土壁、屋根材に湿度調整を委ねています。

第3にあげられるのがエコロジー性です。

造りそのものが自然と共にという思想で貫かれている上に、材料はすべて身近な自然の素材で、呼吸する木・土・草という材料が主体です。

しかも、木と土は、長く使うという考えとともに、次にまた生かすというリユースの考えがあり、特に木は、使い回しを前提にした加工と使用が考慮され、最後には灰として活用して次世代の糧とするという自己完結型の使い方を大切にしています。

これらの特色を見て言えることは、健康や環境、エコロジーなどということを特別意識したものではないのに、その要素をすべて兼ね備えているということです。

伝統民家については、このほか、屋根をはじめとして補修や水廻り付近の柱の根元を取り替えるなどして、維持管理での長寿が考えられていることがあげられます300年は保つという和釘も一役買っています。

囲炉裏でのたき火による有機化合物での木材や茅の保存・防虫性能や自在鈎の味などもあります。

囲炉裏にしても食卓にしても座が決められており、家長を中心にして家族の和を育て、道徳感を養う場にもなっています。

田舎の農家育ちの私も高校生の頃まではこのような民家に住んでいましたから、今改めて民家の良さをしみじみと思い出しています。

今の時代は、何でも金銭と時間で計算されてしまいますが、お金がすべてを決め、時を時間で計るというのが正しい姿ではないようですし、21世紀は、早い時期にその概念を塗り変えるのではないかと思っています。

そこに至らない今、すべてを伝統民家風に戻すということではなく、可能な限りその思想を取り入れ、構法や材料を取り入れながら今との調合を考えるべきではないでしょうか。

戦後誰もがあこがれたモダニズムからは新しい文化は生まれていませんし、その矛盾が至るところで露呈してきています。

自然、健康、環境、林業、地場産業などのあらゆる矛盾の解決と求められる要求への答えが、伝統民家には備わっていることを学び直し、21世紀の家づくりを広げてほしいと願っています。

.

●民族の歴史が生きる伝統民家地域や階層の違いなどをある程度度外視して、極めて大雑把に見てきた民家が、今日まで続く民家、言うところの伝統民家と言うべきもので、この造りと考え方の中にこそ、これからの日本建築が学び受け継ぐべきものがあると考えられます。

●民族の歴史が生きる伝統民家地域や階層の違いなどをある程度度外視して、極めて大雑把に見てきた民家が、今日まで続く民家、言うところの伝統民家と言うべきもので、この造りと考え方の中にこそ、これからの日本建築が学び受け継ぐべきものがあると考えられます。

第2にあげられるのが徹底した湿気対策です。

第2にあげられるのが徹底した湿気対策です。