鳥取大学農学部生物資源環境学科教授 古川郁夫

●スギとコメとの出会い:稲作農耕文化スギと聞けば、現在なら花粉症の元凶ということで、あまり好ましくない植物というイメージがあるかもしれません。

スギはクリプトメリア・ジャポニカという学名が示すように、日本に固有の種です。

ニッポニア・ニッポンといえば、それこそ絶滅してしまったトキのことですが、スギは幸いにも、まだ絶滅どころか、元気いっぱいに日本中の山々で生育しています。

その旺盛な生育のあまり、春先には大陸からの季節風に乗って、無数の花粉が、私たち現代人の過敏となった鼻腔や粘膜に付着して強い刺激を与えるのです。

その強さは不快千万なものです。

こう言う私も、スギ花粉には高校生の頃から悩まされ続け、50歳をとうに過ぎたこの歳になってもまだ難儀しています。

これによって、 私たちの多くは、否応なくスギ林の健在ぶりを知るわけです。

私たちの多くは、否応なくスギ林の健在ぶりを知るわけです。

だからと言って、私はスギを悪者扱いにする気にはなれません。

それは、スギが私たち日本人(とくに西日本)の暮らしに果たした役割を思えば、スギはまさに、日本人の暮らしを支え、日本の文化を育て、日本国家の形成に関わった木に他ならないからです。

スギは、もともと列島各地の温暖で多湿な土地を好み、遠山富太郎氏(1976)に言わせれば動く水のある土地に自生していたようです。

私の住む鳥取の近くにもオキノヤマスギという裏日本系の天然スギの自生地があります。

いつの頃からそこにあるのかは知りませんが、裸子植物が地球上に出現したのが4億5千万年前頃と言われていますからスギもおそらくその頃からあったのでしょう。

人類は約2百万年前に、生物進化の果てにその姿を現したのですが、その人類の出現のはるか前からスギはそこにあったのです。

もちろん、地球上には裸子植物に続いて、さらに進化の進んだ被子植物の広葉樹が出現します。

人類が出現した頃には、現在の地球上に存在するすべての樹種が、今と同じように存在していました。

ただし、氷冷期と温暖期の繰り返しによる大きな気候変動によって、種の分布は極地から赤道地域へ、あるいはその反対方向へと何度も移動と適応を繰り返しながら、地球上での樹種の分布はダイナミックに変化しました。

現在のような植生分布に落ち着いたのは、僅か2千五百年から3千年前のことです。

しかし、スギにとっては、この2千5百年から3千年前以後における役割がとても大切なのです。

今から3千年前と言えば、縄文の高温期(ヒプシサーマル期)がすでに終わり、やや冷涼な気候へと向かいつつあった時期で、日本列島の沿岸部では、縄文の海進によって内陸部にまで入り込んでいた汀線が、沖合いに退き始め(海退期)、河口域には広い沖積性の湿地が至るところに出現し始めていました。

このような温暖な低湿地にピッタリの作物として「稲」が入ってきたのです。

この稲作技術は、最初、佐賀あたりの低湿地に定着し、やがて野火が広がるように、日本列島の河口低湿地帯を西から東へと列島沿いに北上したのでした。

それはごく短い期間の出来事でした。

この稲作技術を持ち込んだ人達(弥生人)が、最初に目をつけた木が「スギ」だったのではないでしょうか。

この木に目をつけたこと自体が、それまでの縄文文化と全く異なる文化的背景をもっていた証です。

それが弥生文化だったのです。

その新しい稲作農耕文明にとって、スギは必要不可欠なものだったのでしょう。

稲作農耕文明は、文化様式としてはほぼ完成した形で、しかもワンセットの様式として日本に持ち込まれました。

すなわち、稲作農耕社会を支えるために必要な全ての文化要素、例えば畦畔の土木技術、水路の工事と管理の技術、水漏れを防ぐ技術、苗を泥田に作付けし、耕転するための技術、収穫するための技術、籾を保存するための特別な建築技術、確実な収穫を祈るための祭祀や祭礼の儀式、集団として稲作生産を維持するための社会組織、さらに組織間での争いや戦闘方法までもがワンセットの文化として入ってきたのでした。

稲作社会を支えるノウハウが整理され、様式化された形で日本に持ち込まれたのでしょう。

したがって、これを持ち込んだ人達は、渡来系の人種であり、土着の縄文人とは、その容姿から生活風習までもが大きく異なっていたと思われます。

稲作文明は、日本列島を襲った最初の技術革新、文明開化でした。

当時の渡来系の技能集団が稲作農耕を日本で始めるにあたって、彼らはスギに目をつけ、その時以来、スギは日本で特別な存在となりました。

こうしてスギは米と出合い、米によって選ばれたのでした。

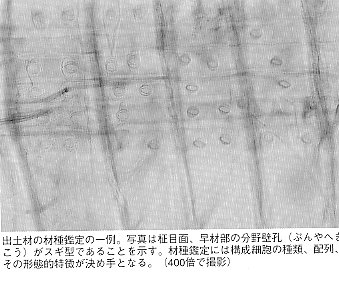

出土材の材種をみても、スギは特異な出現の仕方をしています。

研究室で、1978年から1998年にわたって因幡・伯耆地方(現在の鳥取県内)から出土した全部で2096点の木器類のうち、器種の判明しているものと材種の判明しているもの728点を調べたところ、材種の60%以上がスギ(435点)でした。

そのスギの用途は、縄文時代後期から古墳時代のものでは農具類が約40%と圧倒的に多く、ついで建築材、土木用材だったのですが、それ以降では、農具類よりもむしろ生活用具類(容器、食事具、服飾具)が多くなり、近世では生活用具類が60%以上を占めていました。

これら728点の出土材には、縄文後期から中世までのものが含まれており、しかも年代毎の出土点数や器種も同じではないのですが、それでも弥生時代以降にスギの利用が急増したこと、しかもその用途は稲作農耕にかかわるものが主であり、次いで祭祀用とか高級建築材に利用されているのが特徴的でした。

「スギへの集中的選択性」の傾向は鳥取地方における弥生時代の水田跡遺構を伴う低湿地遺跡の桂見遺跡や青谷上寺地遺跡から出土した大量の木器類においても、はっきりと認められています。

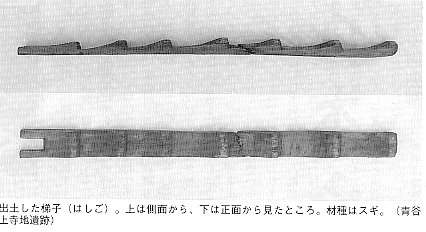

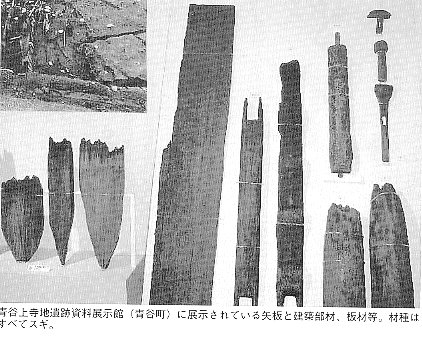

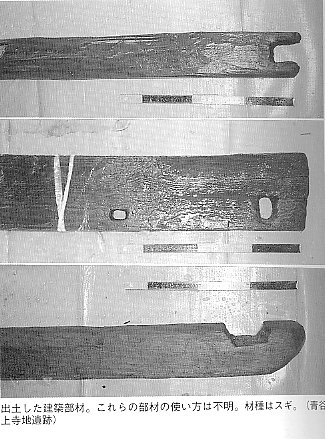

とくに、青谷上寺地遺跡では、朝鮮半島からの文化の移入を示すような古銭、銅鏡、鉄器類とともに、種々の形をした人形や木製模型類、容器類や生活用具類、舟や建築部材など祭祀的性格の強い木器類と大量の矢板類(この中には建築部材からの転用もある)が出土しており、これらの木器類は全てといってもよいくらいスギでした。

すなわち、青谷上寺地遺跡では、より一層顕著にスギの卓越性が認められたのです。

このように、弥生時代の水田跡に囲まれた低湿地から出土した木器類は、農業生産活動(稲作と狩猟や漁業)と関係したものが多く、祭祀もこのような生産活動の一環として位置付けられるようです。

これらに関係する木器類の材種がスギに限定されている点が特異的です。

すなわち、低湿地での稲作農耕に必要な水路や畦畔を確保するために必要な土木用の杭や板類、泥田に踏み込むための田下駄や大足、耕作用の農具類、さらに稲籾を貯蔵するための特別な建物、豊作や豊漁を祈願したり、占ったりするための建築物(神殿かもしれません)など、これらに使う材はすべてスギでした。

とくに本遺跡からは、スギ(あるいはヒノキ)の樹皮が矢板のような形で検出されたことも注目すべきです。

大量の矢板類が大型建築物からの転用であったと仮定すると、この樹皮も建築物の1部と考えられ、そうであればこの樹皮は屋根材であった可能性が考えられます。

そのような建築物は、当時の庶民の住宅である竪穴式住居とは全く異なる、総スギ造りの掘立式建物であり、その床や壁材には切削加工されたスギ板がふんだんに使用され、屋根にはそれらの樹皮が用いられていたかもしれません。

これらの建物部材から、古代建築様式を復元する研究はまだ解明されていないことが多く、今後の研究が待たれます。

このように、弥生時代の山陰の地において、スギが卓越的に稲作農耕と関連して使用されるようになったのはどうしてでしょうか。

登呂遺跡にも見られるように、大量のスギが厚板や薄板などの割板として、また角材や平角材に継ぎ手や仕口加工されて使われだすのは、弥生時代以降の特徴です。

この背景には、その当時、身近に、大量のスギの巨木が生育していたこと以外に、スギにこだわる何か特別の理由があったのではないでしょうか。

著者は、古代日本人、とくに弥生人はスギを特別視していたのではないかと考えています。

特定の樹木が神聖視される例は、世界各地に存在しています。

このような風習は、きっと古代から連綿とその民族のなかに受け継がれているものでしょう。

古代日本においては、東日本ではクリの巨木が、西日本においてはスギの巨木がそれだったのではないでしょうか。

出雲大社の心柱も直径約1.3メートルものスギの巨木ですただし、その樹齢は約百年と比較的若かったことが、光谷拓実氏(2000)の年輪解析から明らかにされています。

スギは日本の固有種であるだけでなく、西日本の森林樹木の中では一際目立つように真っ直ぐに成長する幹と、常緑で巨木となる長寿性があります。

スギの材質は、材色や材香は上品で、軽くて耐久性に富むうえに、外観どおりに通直な木理をもつので割裂性が良く当時の石器や簡単な道具で板状にも、角材にも加工できます。 このように外観も実質も清楚で美しいスギ材は、当時最先端の外来文明として急速に整備されつつあった弥生社会の中で、重要な儀式や生産活動に限定されて選択的に使われたのでしょう。

このように外観も実質も清楚で美しいスギ材は、当時最先端の外来文明として急速に整備されつつあった弥生社会の中で、重要な儀式や生産活動に限定されて選択的に使われたのでしょう。

こうして、スギは、まず当時の特権階級に属する人々によって、特別な活動のために利用され始めたのが、やがて時代が下るにつれて、その風習は民間レベルにまで浸透するようになったのでしょう。

国家が成立した奈良時代以降は、スギ材の利用がさらに盛んとなり、建築用から生活用具に至るあらゆる用途に使われるようになり、このようなスギへの需要の拡大が、やがてわが国において、旺盛なスギの人工林育成へと発展していったのでしょう。

なお、古代の鳥取地方ではヒノキの使用例はあまり多くありません。

これは山陰地方の気候がヒノキの生育に適合していないこととも関係しているのでしょう。

また、もちろん弥生時代の山陰地方の森林は、縄文時代からの常緑広葉樹(シイノキ、タブノキ、ヤブツバキ、カシ類など)と落葉広葉樹(トチノキ、ケヤキ、ヤマグワなど)に混じって、谷筋には平野部の近くにまでスギやモミの巨木が、またそれらに混じってイヌガヤなどが生育していたと推定されます。

山陰の海岸砂丘部にはクロマツが生育していたようですが、アカマツが中国山地に繁茂するようになるのは、ずっと後の中世以降のことです。

今後さらに、鳥取地方の種々の遺跡出土材を調べることによって、各時代の人々の暮らしに利用された樹種、樹種選択性の変遷を追うつもりです。

なお、1996年までの、著者らによって鑑定した県内23の遺跡から出土した木器類や炭化材に関する樹種選択性については、鳥取大学農学部演習林研究報告NO.24号(古川・1996)を参照にしていただければ幸いです。

(つづく)プロフィール古川 郁夫(ふるかわ いくお)昭和21年、香川県に生まれる。

昭和44年、京都大学農学部林産工学部卒。

松下電工㈱で木材化学研究に従事した後、昭和46年、京都大学修士課程に入り、昭和48年、同博士課程に進学。

昭和49年、鳥取大学に入り、助手、助教授を経て平成七年農学部教授、生物資源環境学科森林科学講座で環境樹木学を専門としている。

樹木の形態と材質の特性研究に携わり、全国に先がけて千代川流域林業活性化協議会の設立に参画し、昭和58年の立ち上げからいくつもの部会長を努め、木材学会のスギ材を生かすためのシンポジウムを鳥取で開催する。

鳥取を中心にした遺跡出土材の研究の第1人者。

熱帯雨林や砂漠緑化木の研究にも携わる。