田原建築設計事務所 田原 賢

●1.はじめに

杉は古来より、建築空間を構成する素材として、また人々の住宅建築としての素材

として多岐にわたって利用されて来た。

それほど杉は日本人の身近で役に立つ素材として、入手しやすい材であったといえ

る。

この杉を、筆者独自の視点で構造的に説明していこうと思うが、なにぶん材料学と

しての知識は持ち合わせていないので、色々な人の書物を参考にし、話していくと次

のようになる。

杉の利点

・乾燥した杉は軽い

・加工がしやすい

・他の針葉樹に比べて成長が早いので50年程度で製材可能である

杉の不利点

・構造材料として他の針葉樹より強度が低いため、大空間を構築する構造材には適

さないと思われている(めり込みやすい、たわみやすい等)

・芯まで乾燥しにくく、乾燥による割れやねじれ・反りが起きやすい(写真―1)

●1.はじめに

杉は古来より、建築空間を構成する素材として、また人々の住宅建築としての素材

として多岐にわたって利用されて来た。

それほど杉は日本人の身近で役に立つ素材として、入手しやすい材であったといえ

る。

この杉を、筆者独自の視点で構造的に説明していこうと思うが、なにぶん材料学と

しての知識は持ち合わせていないので、色々な人の書物を参考にし、話していくと次

のようになる。

杉の利点

・乾燥した杉は軽い

・加工がしやすい

・他の針葉樹に比べて成長が早いので50年程度で製材可能である

杉の不利点

・構造材料として他の針葉樹より強度が低いため、大空間を構築する構造材には適

さないと思われている(めり込みやすい、たわみやすい等)

・芯まで乾燥しにくく、乾燥による割れやねじれ・反りが起きやすい(写真―1)

●2.20世紀における杉を取り巻く問題点

ここで一つ杉に関して特筆すべきは、今まで(第2次大戦以前)は天然の杉と人工の

杉では、天然の杉が多く、戦後になって人工杉が面積的に多くなり、生産・出荷の9

割以上が人工杉となってしまったといえる。

そのうえ、外材との競争にも負けて、出荷したいけど出せない状態となってしまっ

たのが現状であると思われる。 2―1 国産杉の現状と課題

①杉をたくさん植え過ぎた(植え杉)(写真―2)

②山を管理する人間が少なくなっている(放ったらかし杉)(写真―3)

③値段が安ければいいという時代(値段がやす杉)

④法改正での木造規制(防火規定等)

⑤品質の安定が難しい(ヤング係数のばらつき、含水率等)

①~③に示すような「三大杉」が大きな問題となり、杉の価値が低い状態となって

いるのが現状であると思われる。

④については、建築基準法・消防法等により、都市部での木材を露出した建築の規

制があり、大量消費地における木材(杉)の利用につながらない。

⑤については、絶対的な乾燥技術及び、それを可能とする十分な施設がどこにでも

あるわけではなく、安定した品質を得るのは難しいのが現状である。

また、製材した材(自然素材)よりも工業製品的な集成材のほうが構造的に高く評

価されている訳は、下記のような特性によるものである。

含水率・・・20%以下で安定した製品がほとんどである。

割れや反り・・・含水率が低いため、ほとんど生じない。

抜節や死節・・・材を張り合わせているため構造的に大きな欠陥にはつながらない。

④については、建築基準法・消防法等により、都市部での木材を露出した建築の規

制があり、大量消費地における木材(杉)の利用につながらない。

⑤については、絶対的な乾燥技術及び、それを可能とする十分な施設がどこにでも

あるわけではなく、安定した品質を得るのは難しいのが現状である。

また、製材した材(自然素材)よりも工業製品的な集成材のほうが構造的に高く評

価されている訳は、下記のような特性によるものである。

含水率・・・20%以下で安定した製品がほとんどである。

割れや反り・・・含水率が低いため、ほとんど生じない。

抜節や死節・・・材を張り合わせているため構造的に大きな欠陥にはつながらない。

特にKD材では米松の供給量は多いが、国産材のKD材はまだこれからといった状

況にあり、いつでも入手可能な米松KD材に対し、コスト面でもまだ少し割高である

ことが、杉を使いにくくしているものと思われる。

これらの問題すべてを解決するには、かなりの時間と多くの人の労力及び技術力が

必要になることが予測でき、とても一林業家や一製材所等では解決できなくなるもの

ではなく、日本全国の意欲ある人々が結集して問題解決に当たらない限り不可能であ

ると思われる。

特に杉は現在のように、伐採期になっている杉が多く、その杉をみんなで料理して

使わなければ、杉というものが、日本の山林でのお荷物になってしまう恐れがある。

それは断固として阻止するべきであり、有効利用をみんなで考え、取り組むことが

大事なことであるのだが、ほとんどが独占技術として技術開発が行われており、みん

なのためのオープン技術として世の中の役に立っていないのが現状であると思われる。 また、杉を製材して使っている建築設計・施工者も、杉の材料工学的物性を理解し

ないで、材料学では当たり前のことをほとんど知らないで、大工に言われるまま使っ

たり、人の言い伝えによる使い方で住宅に使用していることにより、力学的に検討し

ないまま使用し、後々問題となることがある。

2001年より「品確法」が施行され、性能を表示することが求められている中で

、未だに梁1本の構造計算が出来ないで、断面ばかり大きくし接合部を考慮しないで

施工している人や、断面欠損があるのに欠損を考慮しないで設計施工する人たちがい

ること自体、鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて、非常に信頼性が低いと言われて

もしかたがないのである。

また、木材の使い方にしてみても、切り倒されて製材された木の呼吸云々について

は、木の調湿効果であって、詳しいことは今村祐嗣・川井秀一他共著の「建築に役立

つ木材・木質材料学」(東洋書店)また、(財)秋田県木材加工推進機構が発行して

いる「コンサイス 木材百科」に詳しく書かれているので参考にしていただきたい。

2―2 心持ち材は強いのか

また、心持ち材が強いと言う風によく聞くが、心持ちという部分がどのあたりを差

しているか私にはよくわからないが、大工さん達に聞くと、杉の場合、赤みの部分を

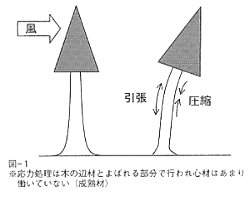

差していることらしい。実際に立っている木の中心部が引張や圧縮及びせん断等に強

ければ、ほとんどの木は風及び雪によって倒れたり、または周辺部が破壊されるのは

明らかである。

なぜならば、円柱の中心部が強くても表面が弱ければ、風を受けたときの応力は、

表面の圧縮や引張で処理されるので、中心部がいくら強くても表面の破壊は免れない

であろう。(図―1)

また、杉を製材して使っている建築設計・施工者も、杉の材料工学的物性を理解し

ないで、材料学では当たり前のことをほとんど知らないで、大工に言われるまま使っ

たり、人の言い伝えによる使い方で住宅に使用していることにより、力学的に検討し

ないまま使用し、後々問題となることがある。

2001年より「品確法」が施行され、性能を表示することが求められている中で

、未だに梁1本の構造計算が出来ないで、断面ばかり大きくし接合部を考慮しないで

施工している人や、断面欠損があるのに欠損を考慮しないで設計施工する人たちがい

ること自体、鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて、非常に信頼性が低いと言われて

もしかたがないのである。

また、木材の使い方にしてみても、切り倒されて製材された木の呼吸云々について

は、木の調湿効果であって、詳しいことは今村祐嗣・川井秀一他共著の「建築に役立

つ木材・木質材料学」(東洋書店)また、(財)秋田県木材加工推進機構が発行して

いる「コンサイス 木材百科」に詳しく書かれているので参考にしていただきたい。

2―2 心持ち材は強いのか

また、心持ち材が強いと言う風によく聞くが、心持ちという部分がどのあたりを差

しているか私にはよくわからないが、大工さん達に聞くと、杉の場合、赤みの部分を

差していることらしい。実際に立っている木の中心部が引張や圧縮及びせん断等に強

ければ、ほとんどの木は風及び雪によって倒れたり、または周辺部が破壊されるのは

明らかである。

なぜならば、円柱の中心部が強くても表面が弱ければ、風を受けたときの応力は、

表面の圧縮や引張で処理されるので、中心部がいくら強くても表面の破壊は免れない

であろう。(図―1)

これは、構造力学の基本中の基本であると思われるが、木造建築の世界では、なか

なかわかってもらえない事である。

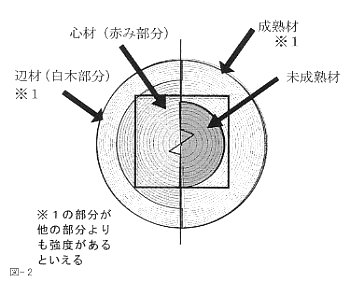

ただし、辺材(成熟材)は心材(未成熟材)よりも腐りやすいのは確かなようであ

り、赤みでない白い成熟材は腐朽菌や蟻害を受けやすい部分であると一般的に言われ

ている。(図―2)

だからそういった物は使わないようにしているのであろうが、構造的には優れた性

能を持っていると思われるので、そのような環境を作らねば、せめて100~200

年という長期間にわたって使うようでなくても、50~100年といった期間であれ

ば、成熟材を利用し、辺材を構造材として利用することが可能であると思われる。

その成熟材(辺材)を利用した杉の利用方法を、これから色々と述べていきたいと

思う。

杉のことで色々と多くの問題があると書いたが、部分的に解決する方法は有ると思

われる。

つまり、少しずつでも糸口さえ掴めれば、問題解決につながるのではないかと思わ

れ、これらの糸口はそれほど見つけにくいものではないのではなかろうか?

そこで杉の特性を利用した、構造材としての可能性について説明したい。

●3.杉の構造材としての可能性

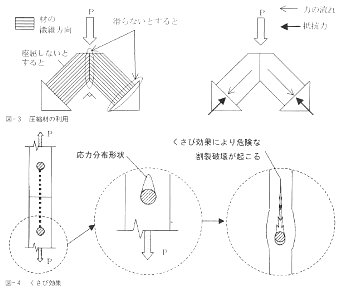

3―1 杉の圧縮方向の利用

杉の強度で、繊維方向の圧縮抵抗力は、繊維と直行方向の圧縮抵抗力(めりこみ耐

力)や、曲げ抵抗・せん断抵抗等よりも(座屈抵抗力が圧縮抵抗以上あれば)強度が

あり、この特性を理解して木による架構体を構築すれば、鉄筋コンクリートの圧縮抵

抗力と同等な耐力が得られるのである。

つまり、架構体すべてにおいて圧縮力を受けるようにしてやれば、杉の弱いとされ

ている現象(やわらかいためめり込むとか、たわむ等)が起こらないで、比較的高い

抵抗力が得られるのである。(こんなことが全てにわたって出来るのであればの話で

あるが?)(図―3)

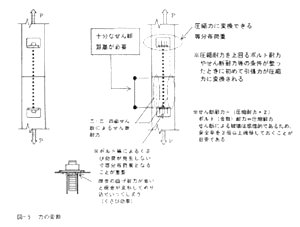

また、引張材であっても構造的に工夫することにより、圧縮力に変換することも可

能であり、材にとって不利になる力(図―4)も接合部を有利方向に転換することが

できる。(図―5)

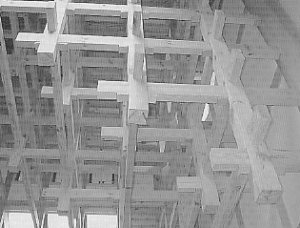

3―2 杉による多接点の利点

杉材の接点数を多くすることにより、「総持ち効果」と呼ばれる、力の分散効果に

より安全な架構が出来、古来よりの大工の作り方につながるのである。

力の分散により一つの接点にかかる力は小さくなるため、全体的に大きな力を負担

できるようになる。

上記のように力の処理さえできれば、小さな材や材料強度の弱い材で住宅程度の2

間スパンから、ホール等の2間~6間程度のスパンも可能であるといえ、杉材の有効

利用も可能であると思われる。

杉材の組み合わせで、大きな梁に匹敵するようにできれば、集成材で構成される空

間も構成することができ、杉の利用につながる可能性がある。

材料単体では、米松や桧と比べると強度が低いが、組み合わせの方法を工夫(力学

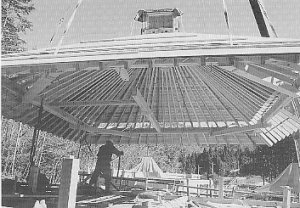

的に)するだけで、かなりの可能性を秘めているのである。(写真―4・5)

つまり、使い方によっては鉄骨造や鉄筋コンクリート造に匹敵する架構を作り出す

ことも可能であるといえる。

写真4、5の説明

[貫構造]

清水の舞台を空中に浮かべたよう

に、立体面格子を組み、約5mの

スパンを飛ばしている。

貫材2寸×4寸・柱4寸角の小径

木を組み合わせている。

[扇垂木]

4本の隅木と垂木のみで約7m

角のスパンを飛ばしている。

隅木4寸角・垂木2寸×4寸の小

径木を組み合わせたものである。

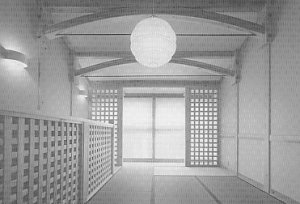

3―3 杉を利用した事例

ここで杉を利用した事例としていくつか挙げることとする。

・小さな梁で大きな性能(合成梁)

(写真―6)では重ね透かし梁を用いて、構造性能とデザインをうまく両立させるこ

とが出来る。

大きなスパンを飛ばすのに必ずしも大断面が必要になると思われがちだが、荷重状

態によっては小径木の組み合わせでズレ(せん断・引張・圧縮・曲げ等)応力を処理

できれば、合成梁として持たせる事が杉でも可能である。

・杉板材を利用した積層湾曲梁(アーチ梁)

(写真―7)で採用している湾曲した梁(アーチ梁)は、集成材を使用しているも

のではなく、15㎜の杉板を重ね合わせたものである。

上から荷重がかかったときは、広がろうとする力をタイバーで抑えるシステム。

杉板同士の接合には接着剤は一切使用しておらず、コーススレッドビスのみで組み

合わせたものである。

また、写真―8においては、壁を湾曲させるために、上記と同様に杉板を横に重ね

合わせた合成梁としたものである。

板の使用方法だけではなく、使用する向きを変えることで、またヒト味もフタ味も

違うものが見えてくるのである。

上記のような構造が可能になるのも、不可能になるのも全ては杉材を生かしきれる

か否かで決まり、杉材を構造的に生かすことができなければ、杉の可能性もそれ以上

広がることはないと思われる。

次号より杉の板による水平構面の新しい取り組みをオープン工法として連載してい

きます。