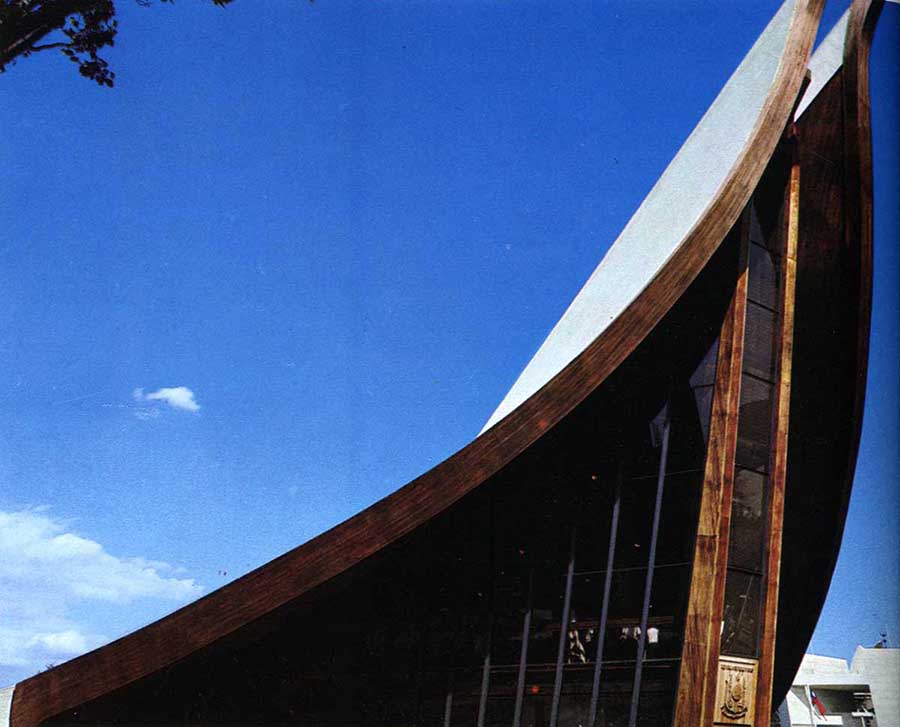

Unique exterior design of the pavilion.

1970年万博でのフィリピンパビリオン

1970年万博でのフィリピンパビリオン

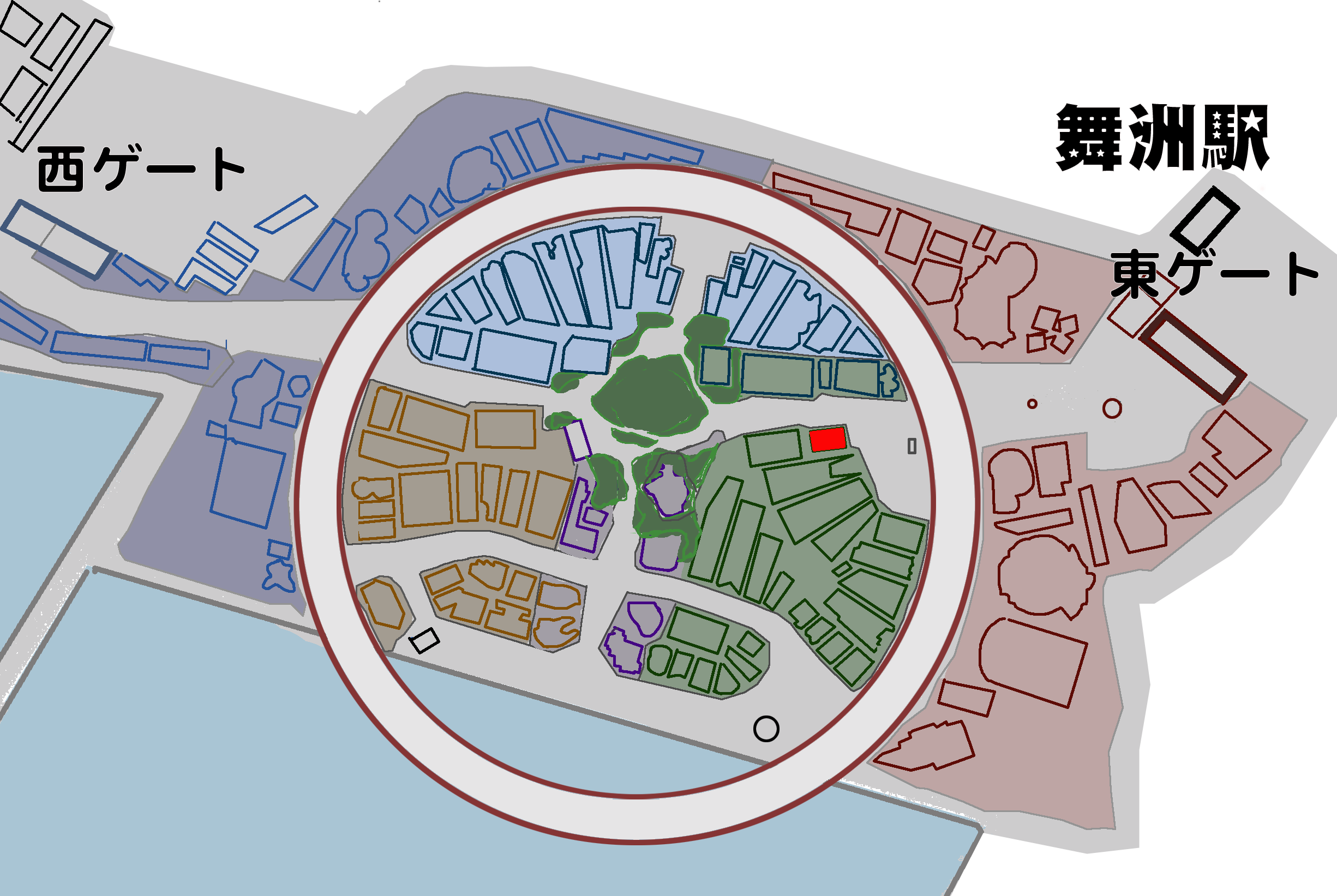

フィリピンは、私にとって初めて訪れた海外の国です。1970年東南アジアの熱帯雨林研修として、フィリピン、インドネシア、シンガポール、マレーシア、タイ、香港を巡る約2週間の団体旅行に参加しました。その最初の地がフィリピンでした。

マニラで乗り換え国内線でダバオ空港に降り立った瞬間、目の前に広がった景色に驚かされました。灰色の世界から抜け出し、まるで総天然色の映画のような鮮やかな緑と光。特に、樹木の緑が目に染み入るように感じられ、私はその瞬間から「海外旅行が好きになった」のです。以後も経済団体などで何度か訪れることがあり、インドネシア語と似た言葉が多いこともあり、親しみを感じてきました。

1970年の大阪万博でも、フィリピン館は木をふんだんに使った印象的な建築でした。ナラやタンギールなどの現地産木材を構造と外装に採用し、展示そのものが建築に取り込まれていました。船首・貝殻・木の葉といった形のイメージが重なるユニークな外観、乳白色のカピス貝を格子にはめ込んだ天窓、外光に包まれた明るい内部空間──私はこのパビリオンからもまた、木と建築の魅力を学んだように思います。

7,641の島々から成る多民族国家フィリピンの自然・文化・人々を象徴するように、伝統工芸の手織り織物と、木質素材を織り合わせる建築がつくられました。特に印象的なのは、18の地域から集められた212点の手織りタペストリーパネルと、1,000枚を超える手編みのラタンパネル。これらを建物のファサードに組み込み、職人たちの手仕事が巨大な建築として現代に昇華されています。

ファサードの織物パネルは、縦糸と横糸を籠状に編み上げた構造で、伝統とモダンを結びつける象徴的デザイン

この「木をどう使うか」という視点において、単なる資材ではなく文化や時間、循環性の象徴としての木が、明確に意識されている点に深く共感を覚えます。

建築家や構造設計者たちは、「展示のための箱ではなく、建築そのものが展示であること」を意識して設計しました。CLTによる仮設構造体に、手織りの布、ラタン、足場──あらゆる要素を再利用・再構成可能なパーツとして設計に組み込み、解体後の未来も見据えた建築手法を実践しています。

私にとってフィリピンは、初めて「木と熱帯の空間」に魅せられた国です。

2025年のフィリピンパビリオンは、その記憶に重なりながらも、新しい建築の思想と技術で未来を見せてくれました。

木は文化と地域を結ぶ織り糸のようなもの。フィリピンのパビリオンは、まさにそのことを教えてくれる空間でした。