Dialogue Theater-いのちのあかし-

いのちのあかし 公式スタンプ

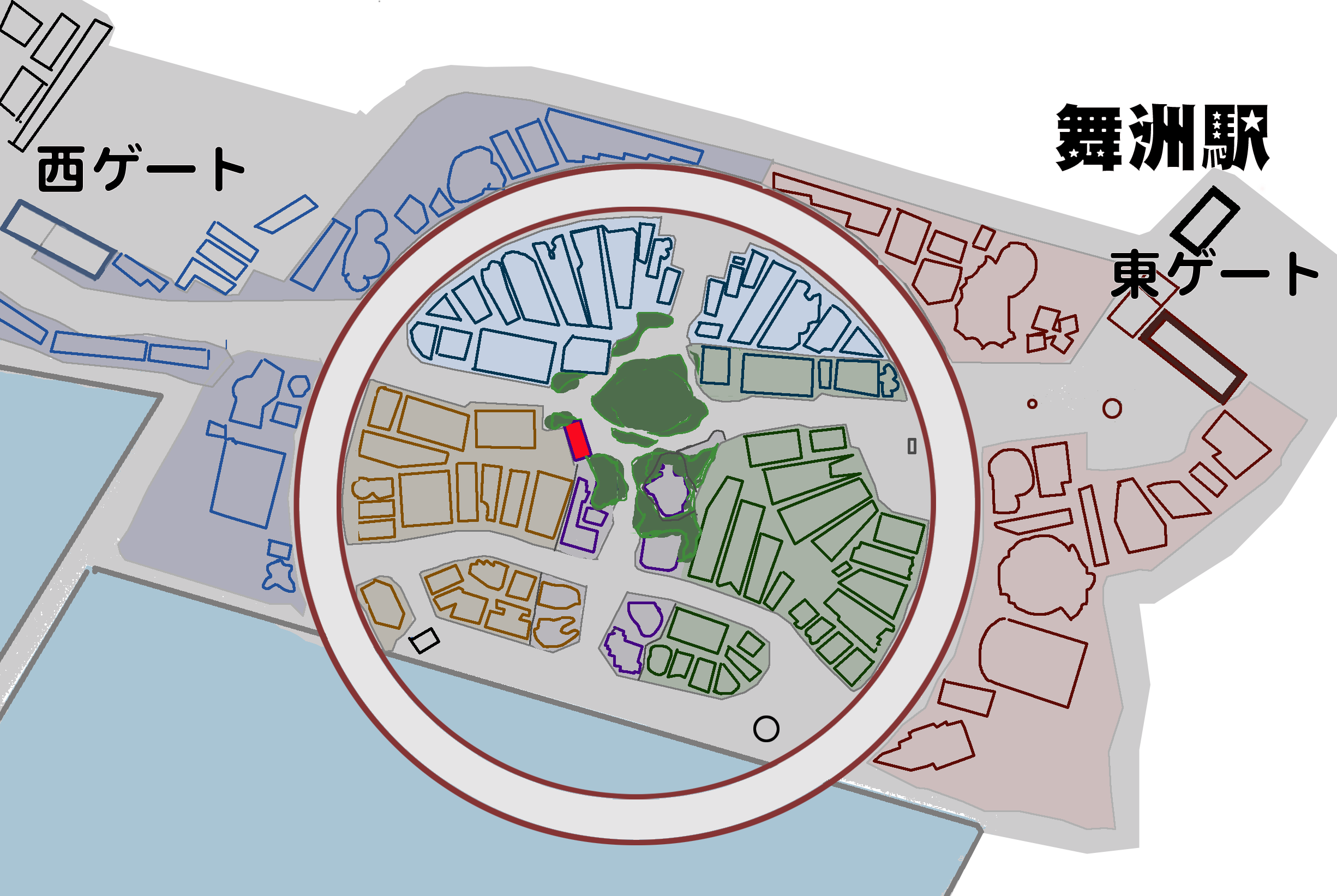

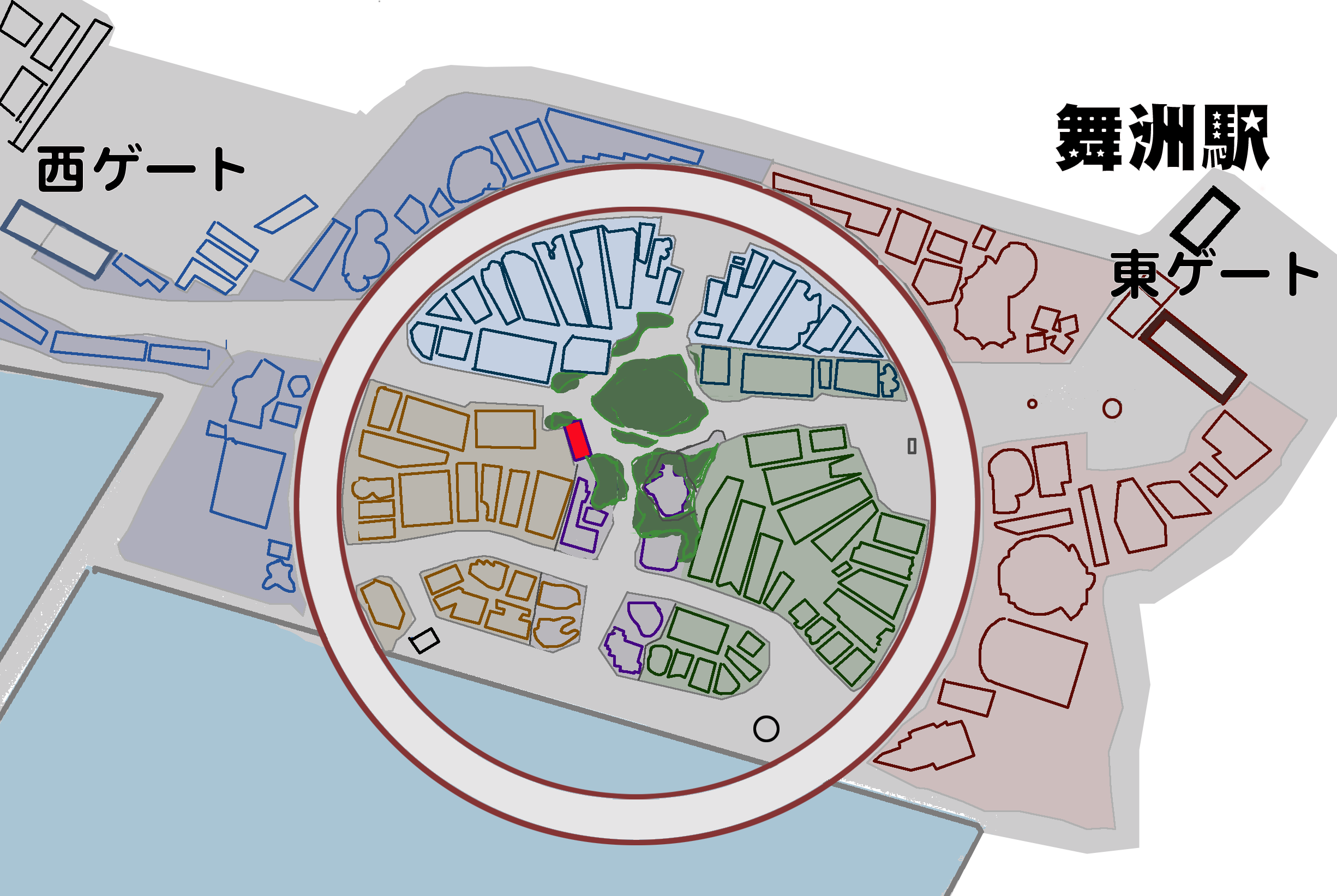

会場中央の静けさの森から海側に(南へ)歩いてスグ。

映画監督 河瀬直美氏プロデュース/設計:周防貴之(SUO一級建築士事務所)

建築の特徴と木造校舎の再生

このパビリオンは、

奈良県十津川村立折立中学校(1952・1958年)と

京都府福知山市立細見小学校中出分校(1930年)という2つの木造校舎を解体・再構成したものです。3棟構成で、

- エントランス棟(旧折立中学校南棟)

- 対話シアター棟(旧細見小学校中出分校)

- 森の集会所(旧折立中学校北棟)

として再生されています。

これらの校舎は単なる移築ではなく、

「記憶を移築する」ことを理念に、釘一本から手作業で外され、木材を一本ずつ検査・再利用。割れ・虫食い・含水率まで調べ、築70〜90年の木材を“無等級材”として構造計算に組み込みました。腐朽した部分は、寺社建築の継木(つぎき)技法で部分補修。新旧の木材を混在させ、継ぎ目をあえて見せる「時間の共存」が建築意匠の要です。

また、

対話シアター棟はRC造の土台(高さ約4m)の上に木校舎を載せ、天井高約7mの遮音シアターを実現。屋根には苔むした既存瓦を再利用し、

古材とコンクリート・ガラスを重ねた“サーキュラー建築”として注目されています。

森の集会所は木の軸組みだけを残し、柱・梁の間に全面ガラスをはめ込むことで「森に溶け込む離れ」のような開放的空間に。新築にはない柔らかさと透明感をもつ、記憶の建築として国内外の建築家からも高く評価されています。

施工は村本建設。延床面積は約1,493㎡、木造+RC造の3階建て構成です。

再生と移設の思想

この建物は万博閉幕後も再び別の土地に移設される予定で、すでに万博の循環型マーケット「ミャク市!」に登録されています。

設計者の周防氏は「廃校舎に万博の記憶を載せ、次の移設先でさらに価値を高めたい」と語っており、“移動し続ける建築”という新しい概念を提示しています。

記憶と植物の移植

校舎だけでなく、廃校舎に寄り添っていた植物20種以上も奈良・京都から運ばれ、「記憶の庭」に再生。

敷地は3つのエリアで構成されています。

- いのちの草原:風に揺れる草木が広がる癒しの場

- いのちの木立:木漏れ日が差し込む静かな空間

- いのちの泉:水音に包まれ、中央にイチョウの苗木が育つ場所

シンボルツリーは福知山から移植された推定樹齢100年のイチョウ。伐採予定だった木を半年かけて根回しし、夢洲へと移送されました。その足元では、この木のタネから芽吹いた苗木が育っています。

ランドスケープデザインは齊藤太一/DAISHIZENが担当。

パビリオンのテーマと体験

テーマは「いのちを守る」―

コンセプトは「毎日が人類史上、はじめての対話」。

来場者から選ばれた1人がスクリーン前に立ち、世界のどこかの“誰か”と10分間の対話を行い、他の来場者がその様子を見守ります。

脚本のない生の会話が184日間で約1840通り生まれ、“人と人、時間と記憶をつなぐ劇場”となっています。

感想と評価

観覧者の多くが「涙が止まらなかった」と語るほど感動を呼びつつ、内容の深さゆえに賛否も巻き起こす作品的パビリオン。

「対話」を通して分断を越え、人と人が向き合う“いのちの証(あかし)”を体感する空間です。

外観の温もり、校舎の香り、磨かれた木の廊下、そしてイチョウの影が訪れる人の記憶に残ります。

木造校舎の編集者の個人的な想い出

私は中学時代を豊中市立第二中学校で過ごしました。大阪府豊中市には15の中学校があり、いずれも数字のついた校名なので分かりやすいのですが、昭和23年生まれの学年は特に人口が多く、1クラス54~55名、全14クラスという大所帯でした。そのため教室が不足し、体育館をベニヤ板で仕切って臨時の教室にしたり、2年生のときは「移動教室」といって、理科室や音楽室などを時間ごとに転々とする日々でした。

当時はかなりの進学校で、年に3回の大きなテストがあり、9科目900点中500点以上を取った生徒の名前が廊下に貼り出されました。成績の良い従妹が3人ほど同じ学校にいたこともあり、その時期になると少し憂うつになったのを覚えています。そんな事情もあって、1~2年のころは中学生活をあまり楽しいと感じられませんでした。

校舎は木造で、プールも体育館もありませんでしたが、新しく鉄筋コンクリートの校舎が2棟建てられました。しかし、すべてのクラスがそこに入れるわけではなく、1クラスだけが木造校舎に残ることになりました。担任の先生は私たちにそのことを説明し、どちらに入りたいかをアンケートで尋ねました。結果、14クラスのうち、私たちのクラスだけが木造校舎を選んだのです。

板張りの床や壁のすきま風は冬にはとても寒かったのですが、それ以上に木造の良さを中学生の私たちに教えてくれました。床はほどよく柔らかく、壁や窓枠は手に触れても冷たくなく、教室全体の音の響き方や空気の質がどこか違って感じられたのです。あの教室で過ごした時間は、後に社会人になってからも忘れられず、今でも木造校舎を訪れると、中学3年のあの楽しかった日々が鮮やかに蘇ります。

基本データ

| 項目 | 内容 |

名称 | Dialogue Theater ― いのちのあかし ― |

| プロデュース | 河瀬直美 |

| 設計 | 周防貴之(SUO一級建築士事務所) |

| 施工 | 村本建設 |

| 建築面積 | 約789㎡ |

| 延床面積 | 約1,493㎡ |

| 構造 | 木造+RC造(地上3階) |

| 建築主 | 2025年日本国際博覧会協会 |

| 竣工 | 2025年 |

中川木材産業は大阪・関西万博の会場整備参加サプライヤーです

cExpo 2025