1970年の大阪万博で、私は会期中と残務整理を合わせて約1年間働きました。あの万博での経験は、まさに人生を変えるものでした。主な勤務場所はお祭り広場とその楽屋で、出勤や退社、休日には友人たちと、あるいは一人で会場中を歩き回り、各国のパビリオンを見学しました。

そんな中で最もつらかったのが、夏の暑さと悪臭です。悪臭は、会期後半に入場者が急増したことでゴミの運搬が追いつかず、放置されたものが腐敗したために発生していました。そして何よりも、強烈な日差しを遮るものがなく、パビリオンの入場待ちや移動中はたまらないほどの暑さでした。あのとき、「もしもう一度万博が開かれるなら、ぜひ日陰のある通路や構築物をつくってほしい」と、身をもって痛感したのを今でも覚えています。

それから半世紀を経て、2025年大阪・関西万博の概要が公表されたとき、私は胸が高鳴りました。そこには、会場全体を取り囲むように配置された木造の大屋根リングが描かれていたのです。「これなら、あの時の暑さをやわらげる日よけになる。うまくいくはずだ」と、一人で興奮したのを覚えています。

木材業界以外の人はあまり知らないかもしれませんが、私の所属する大阪府木材連合会(府木連)は、この大屋根リングに「丸太を使った木造リング」を提案していました。府木連は、国産材の活用促進を目的に、構造材として原木(丸太)や大径材を用いる構想を初期段階から打ち出していたのです。試算では、支柱用丸太だけで約2,200本(80cm径×12m)・総額22億円・単価20万円/m³という具体的な数字まで発表されました。

また、府木連はリング解体後の再利用・リユースを前提にした説明会を主催し、行政や会場関係者に「持続可能な木材活用」を提案していました。実際、会期が始まってからも大屋根リングの再利用については何度も議論されています。私は、丸太構造のほうが集成材より再生利用が容易であるという考えを持っています。最終的に技術的・コスト的な制約から丸太案は見送られ、集成材・CLT構造が採用されましたが、府木連の提案は協会・設計・行政関係者に対して、木材利用・国産材活用・リユース意識を高めるうえで重要な刺激となったと感じています。

「大屋根リング」は、会場全体を包み込む環状屋根として、建築家 藤本壮介氏 が会場デザインプロデューサー兼建築設計者として構想したものです。コンセプトは「多様でありながら、ひとつ」。多様な国や文化が集う万博の理念を、建築的に一体化させる象徴的な構造物です。このリングは、来場者を導く主動線として機能しながら、雨風や強い日差しを和らげる滞留空間をつくり出します。私が1970年に願った「日陰の通路」が、ようやく実現したと感じています。

藤本氏は当初から「このプロジェクトは木造しかありえない」と考えていたといわれます。木の「呼吸する素材感」「温かみ」「再生可能性」にこそ、次の時代を象徴する価値があると位置づけ、大規模建築としての強度・耐久性・施工性との両立に挑みました。

木材使用量は報道ベースで約27,000立方メートル(m³)、乾燥重量換算で約8,000トンに達します。木材構成は国産材7割、輸入材3割で、国産材には

スギ(Cryptomeria japonica)と

ヒノキ(Chamaecyparis obtusa)、輸入材には

オウシュウアカマツ(Pinus sylvestris/欧州赤松)が使われています。

北東工区を担当する大林組JVによる公表データでは、柱・梁・桁に約6,500m³、床のCLTに約1,800m³を使用。柱材の半分は四国産ヒノキ、梁材は福島県産スギ、補強材にはオウシュウアカマツを組み合わせる設計です。CLTは愛媛県西条市の工場で加工され、国産ヒノキとスギを主材としています。

藤本氏は「短期間でこれほど大量の集成材を確保するのは極めて難しかった」と語り、理想的には全量国産を目指したものの、流通や納期の制約から輸入材を併用する判断を下したといいます。特に福島県浪江町「ウッドコア」からの約4,500m³の集成材調達は、被災地復興と地域経済再生を象徴する意義をもっています。

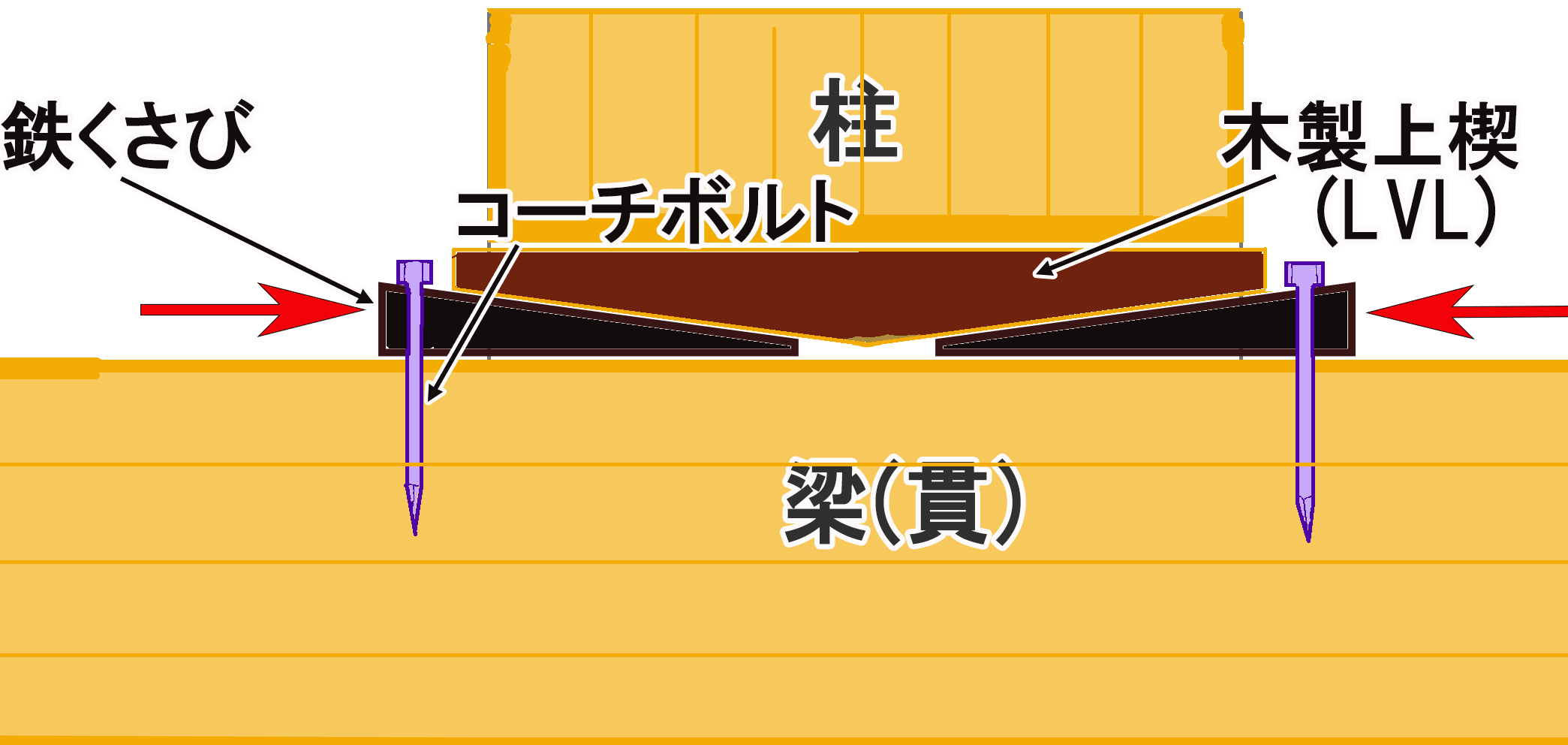

構法面では、日本古来の貫(ぬき)接合をベースに、梁にラグスクリューボルトを埋め込み、支圧プレートで補強する独自の仕口設計が採用されています。また、安全性を重視し、構造体を地上で「平面ユニット」や「立体ユニット」として組み立ててからクレーンで設置する方式を導入し、高所作業を減らしました。

環境面では、木造化による炭素固定・温室効果ガス削減・地域材利用促進が強調される一方、輸入材の使用には一部で批判もありました。とはいえ、木という再生可能な素材を軸にしたこの構造は、持続可能性を象徴する万博建築として高く評価されています。

基本設計は東畑建築設計と梓設計の共同体が担当し、藤本氏の理念を具現化。その後、各工区の施工JVと設計事務所が実施設計と工事監理を担う体制で進められました。

半世紀前、太陽の下で汗をぬぐいながら「いつか木陰のある万博を」と願った私にとって、今回の大屋根リングは夢の延長線上にあります。あの時の暑さと臭いの記憶を、木の香りと日陰がそっと包み込む——それこそが、木の力と人の記憶が交わる万博の姿なのだと思います。

万博会場の中心構造物である「大屋根リング」で使用された木材のうち、CLTおよび集成材の供給が確認できたメーカーをまとめています。公開情報から判明した主要メーカーのみを掲載しています。