木炭は燃えなければ腐ることも、シロアリに食害されることもないため、木材中の炭素の永久的な固定法であり、地球温暖化防止の一翼を担う点からも環境に調和した材料であります。一方、木炭製造時の焼成処理では、熱処理という比較的エネルギー消費や環境負荷の低い手法によって木材から木炭に変換できる長所をもっています。

木炭のはたらきとしては、環境の浄化や修復効果、土壌改良、住宅床下の調湿作用、発熱・蓄熱調節効果など、古くからの木炭の利用法をさらに発展させた用途が注目されています。さらに最近では、軽量性、高強度、高弾性、高導電性、耐熱性、化学安定性、対生物劣化性、高生体親和性など注目すべき機能をもつカーボン材料を木炭からつくる試みが始まっています。ここでは古くて新しい素材”木炭”の機能を考えてみたいと思います。

では、木炭はどのようにつくられるのでしょう。

木材を常温から加熱していきますと、まず含まれている水分が蒸発しおよそ100℃で絶乾状態になります。ついで温度を上げていきますと徐々に木材成分の熱分解がすすみ、木材の色調も150℃近辺の温度になると褐色から黒褐色の着色が認められるようになり、200℃を越えると黒さを増して、いわゆる炭の状態になってきます。200℃以上では熱分解の速度が増して、H2O、CO2のような不燃焼ガスとCO、CH4、C2H4、H2、アルデヒド、ケトン、有機酸などの可燃性ガスを発生するようになります。

木材の熱分解速度は温度が高いほど大きく、250℃を越えると分解の速度は増し、生成する可燃性ガスも一挙に増大します。同時に急激な発熱反応が始まり、木材温度も急速に上昇します。300~350℃付近ではガスの放出が増大し、木材成分が分解してタール分が生成するようになります。600℃付近になると芳香環の生成がみられ、化学的には安定な黒鉛型の構造に移行していくことが示唆されています。

木材の基本的な構造は細胞の集合体で、この細胞はセルロースとリグニンを主な構成成分とする細胞壁で構成されています。スギやヒノキなどの針葉樹材は、そのほとんどが直径数十mm、長さ数mmの紡錘形の仮道管と呼ばれる細胞でできていますが、ナラやカシなどの広葉樹材では、水分通導を行う直径数百mmの道管と力学的な役割を担う紡錘形の仮道管や木繊維とで構成されています。

木材は樹種によって比重が異なりますが、これは細胞壁の実質と空隙(多くは細胞の内腔ですが、細胞壁にも存在します)の割合によって左右されます。スギやヒノキ材では体積の6~7割が空隙で、カシのように比重のかなり高い木材でもその体積の4割くらいは空隙です。

ところで木材の細胞壁は厚さが2~3mmで、セルロースの束(ミクロフイブリル)が細胞を取り巻くような形に螺旋状に配列しています。さらにこの螺旋状に配列したミクロフイブリルの間をヘミセルロースやリグニンという物質が埋めて、細胞壁を強固なものにしています。このうち、セルロースは鎖状の長い高分子で、リグニンは3次元構造の高分子物質です。セルロースは木材の約50%、リグニンは20~30%ですが、針葉樹材のリグニン量は広葉樹材に比較して約10%ほど多いとされています。

ところで、乾燥した木材に水が浸透したり空気が透過する場合、その入りやすさは木材の方向によって大きく影響され、木口(横断面)からは容易ですが、側面(まさ目や板目)からは通常きわめて困難です。いったん木材に入った水や空気は木材、特に針葉樹材の場合では、細胞壁にあるピット(壁孔―図3)を通過して内部へと移動します。

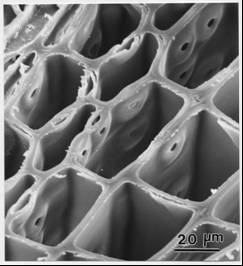

後で述べますが、木炭も炭化温度のいかんにかかわらず、この木材由来の細胞構造を保持しています。したがって、木炭内部への液体の浸透や気体の透過も、この細胞の内腔に向かって開いた口をもつピットによってまず行われるということができます。

木材の元素構成は、ほぼ炭素が50%、酸素が6%、水素が43%で、あとは灰分や窒素など微量成分です。この炭素、酸素、水素の主要元素の組成比率は樹種間においてほとんど変わりませんが、灰分は樹種、部位、あるいは産地等によってその種類と量が大きく異なります。

木炭が水質の浄化などの機能をもつことは古くから知られてきました。18世紀の後半に木炭がアンモニアなどのガスを吸着する力をもっていること、またワインの脱色に効力があることが見出されて以来といわれています1)。

各種の木炭をカラムに詰めて上部から生活排水を流し、流出してくる排水の汚染度を調べた実験では、アカマツ炭がアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、有機リン化合物の除去率およびCOD(化学的酸素要求量)の低下率のいずれもが36~62%の高い値を示しました2)。また、木炭表面あるいは内部に生息する微生物の力を借りて有機物を分解する方法も実際に導入されていて、好気性微生物の働きを促進させるため、木炭を設置した上流部に曝気のための堰が設けられることもあります3)。

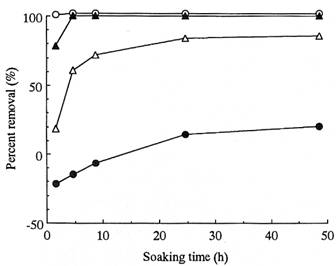

水中に溶けた重金属の吸着除去に木炭を利用した研究によりますと、溶けている金属の種類によっても除去能力に差がありますが、水銀は亜鉛、カドミウム、鉛、ヒ素が同じ濃度で溶解していても、選択的に除去される傾向にありました(図2)4)。また、除去能力に大きな影響を及ぼすのは焼成温度で、1000℃付近で焼成・炭化した木炭が一番すぐれているという実験結果も報告されています(図2)5)。

この温度域で焼成した木炭が高い浄化能力を示すのは、その空隙構造と密接に関連していると考えられ、比表面積が高いほど、一般的には浄化能力は高いとされています。この比表面積は、600℃付近の焼成温度から急激に増加し、1000℃で最大に達した後、1400℃を越えると再び減少に転じる傾向にあります。しかし、同じ重金属の水溶液の浄化実験の場合、比表面積の値では木炭より格段に高い活性炭でも、除去能力はむしろ劣る傾向にあるという報告例もあります。

浄化能力に影響を及ぼす因子としては単に比表面積の大きさだけでなく、表面の化学構造や空隙そのものの形状も考慮に入れる必要があると考えられます。特に木炭では焼成温度によって木炭の表面官能基の種類が変わるため、吸着種に対する表面官能基の影響が大きいといえます。例えば、400℃以下の比較的低温度域で炭化した木炭には、その表面に多くの酸性官能基が存在し、アンモニア等の塩基性物質に対する吸着性能が高いと報告されています6,7)。

木炭の吸着現象に関与する比表面積については、多くの測定例で1gあたり数百m2の数値ですが、一般的には炭化温度の上昇とともに増大するとされています。また、炭化時の雰囲気条件も大きく影響し、空気やその他のガスとの接触によって賦活され、比表面積値の増大とともに吸着性能も向上することが指摘されています8-10)。窒素吸着によりBET法を用いて測定した比表面積は、400℃以下では1g/m2であったものが、600℃付近では数百値g/m2に達しています。11)。

木炭が空気の浄化能力をもっていることはNOxを用いた実験でも明らかにされていて、この場合では600~800℃の焼成木炭がすぐれた除去能力を示し、NOの半分以上を、NO2のほとんどを吸着あるいは変換する効果が認められました(図3)12)。また、酸化バナジウムを分散させた木炭は、光触媒作用もはたらいてNOのNO2への変換やNOの除去効果が著しく向上したと報告されています。

図―3 木炭中を通過したNOおよびNO2ガスの濃度変化

さらに、最近住宅内の揮発性有機化合物(VOC)として話題になっている建材から放出するホルムアルデヒドについても、600℃で焼成した木炭がすぐれた吸着性能を示しました13)。木炭によるホルムアルデヒドについては、実際の室内環境濃度での測定結果も報告されています14)。

さて、最近木炭を主材料とした住宅の床下調湿材も注目されています。これは床下環境の湿度を低下させることによって、高湿度条件を好むカビや腐朽菌あるいはシロアリの発生を防ごうという意図で行われるケースも多いと思われます。実際の住宅について木炭調湿材を敷設した場合と敷設しないケースについて、長期間にわたり床下気象環境を測定する実験が各地で行われましたが、地域性、住宅の構造、敷設方法などによって明らかな差異が観察されるときと、顕著な違いが認められない場合がありました。しかし、いずれにせよ、木炭を敷設してからの年経過とともに床下環境は改善されています。床下調湿材としての木炭は、500~600℃で焼成した数mm~5mm程度のものが推奨されています15)。

もちろん、炭化条件によっても木炭の吸放湿挙動が異なり(図4)16)、炭化時の雰囲気や原料樹種もその性能に影響します。また、木炭の調湿作用に関しては、吸放湿過程でのヒステレシスや吸着機構について検討が行われています10,17,18)。

木炭は、その質量の最大10%、あるいは報告によっては20%まで水分を吸着することが可能で、また、容易に放湿し、繰り返し吸湿と脱湿が可能です。このことも住宅の床下環境の制御材料としての木炭が有利な点でしょう。また、木炭の低い熱伝導率(約0.06Kcal・hr・℃)も、床下の結露防止に寄与しているといえます。

図―4 炭化温度の異なる木炭による吸湿率の変化10)

ところで、吸着性能に与える樹種や原材料の影響については、炭化条件などによっても左右されるため一概に論じることは容易ではありませんが、気相(窒素吸着)や液相(ヨウ素吸着)吸着試験において、針葉樹炭が広葉樹炭より吸着速度が速いという実験結果7)、水分の吸着に関しても針葉樹(ヒノキ)が広葉樹(コナラ)よりわずかに多かったという結果や8)、同様な水分吸着について竹炭の吸着速度は遅いものの有効吸着量は木炭より高いという傾向10)が報告されています。しかしながら、原材料が異なることによるこれらの性能の相違は、細胞構造の違いというより、むしろ炭化処理によって細胞壁に形成される空隙構造の差異に起因するものと考えられます。

木材を不活性雰囲気下で焼成したものの元素組成をみると、昇温とともに炭素含量が増加し、600℃を越えると炭素含量が90%以上に達します。しかしそれ以上の温度で加熱しても炭素含量はわずかずつ増えるものの、かなりの高温域に至っても酸素、水素の存在が木炭に認められ、完全な炭素単一素材になることはありません。石原の報告19)によれば、1000℃の焼成温度では炭素96.6%,水素0.5%,酸素2.9%であったとされています。

木材を加熱すると、質量減少が120~140℃付近から起こり始め、その後、セルロースは200~300℃、マトリックス成分であるリグニンは350~450℃で分解します。木炭の収率は300℃から400℃にかけて急速に減少し、450℃付近で最小となり、それ以上に温度を上げてもそれほど変化しなくなります。寸法変化の指標としての収縮率も、この温度域で著しく増加します。600℃で焼成した木炭は、焼成前の気乾状態の木材に比較して、接線方向で40%、放射方向で30%、長さ方向でも25%も収縮しています。木材構成成分の変換・分解と消失によって細胞壁が収縮し、木材(木炭)自身も収縮したと考えられます。

しかし、木材を3000℃まで焼成加熱しても、基本的な細胞形状や配列様式はほとんど変わりません。気体や液体の通導個所となるピットも木炭においても観察されます。しかしよくみると、ピット内部の壁孔膜は破壊されています。このことは、木炭の通導性を良くし、環境浄化材料としての機能の向上に寄与していると考えられます。

図5は600℃で炭化した針葉樹のスギの走査型電子顕微鏡(SEM)写真ですが、それぞれの樹種や材料固有の細胞構造を認めることができます6)。

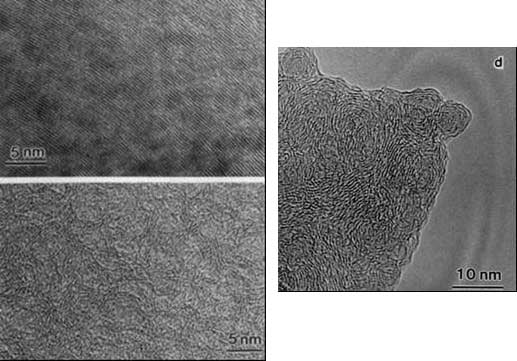

さて、木炭の構造の特徴は細胞壁にあり、色々の機能の発現もそれと密接に関連しています。加熱に伴い、木材の強度を受け持っていたセルロース・ミクロフィブリルの結晶構造は崩壊し、木炭の破断面はきわめて平滑なガラス状の様相を示してきます。セルロースやリグニンの分解と並行して、熱力学的に安定な方向に炭素原子の再配列が生じ、黒鉛状の結晶構造に変化していく過程が推察されます20)。

木材の種類、すなわち樹種の違いによる熱分解物への影響は、固形物としての木炭よりもむしろ発生するガス、あるいはそれの冷却回収した木酢液や木タールの成分への方が大きいと考えられます。

スギ、ウバメガシ、モウソウチクを熱分解したところ、スギの熱分解液中にではフラン類、グアイアコール類、ケトン類、糖類が他の2樹種よりも多く検出されましたが、シリンゴール類のピークは検出されませんでした。ウバメガシ熱分解液ではフェノール類が3樹種の中では最も少なかったですが、一方、糖類のレボグルコサンとシリンゴール類が最も多く検出されました。モウソウチク熱分解液では酢酸やフェノール類が他の木材2種と比べて多く検出され、また、o-Ethyl phenolや4-Vinyl phenol等のフェノール類についてはモウソウチク熱分解液でのみ検出されました23)。

木質の炭化物としての“木炭”の機能性を追求していくためには、木質のみが備えている特徴を活かす工夫が大切でしょう。木炭が他の炭素材料と大きく異なる点は、木材固有の細胞構造に基づくミクロンオーダーの空隙の存在と配列であり、さらに炭化による細胞壁中でのナノオーダーでの空隙の形成です。前述したように、いくら高温で焼成しても木材が本来もっている細胞構造は維持されるものの、細胞壁の化学組成と微細構造は劇的に変化します。

水質や空気の浄化材料あるいは調湿材料などは、マクロおよびミクロレベルの空隙構造の存在がその性能の付与と向上に寄与しています。また、細胞の空隙を微生物のすみかとして活用しているものは、土壌改良材、水質浄化材のほか悪臭防除材料としての利用が行われています。

木炭の機能性の追求にあたっては、細胞の空隙構造による軽量性、連続多孔性、異方性あるいは種々の段階での複合化が可能なことなど、その特質を活かした工夫が考えられます。

文 献

1) 石崎信男:”炭素は七変化”、研成社、1993